|

|

[ Photos ] [ Soufisme-citations ] [ DIWAN ] [ Questions à la Tijaniyya ] [ Informatique ] [ Rappels&Sagesses ] [ Fiqh-Jurisprudence ] [ Al-Hissane ] [ hadiths ]

|

|

|

| |

LE SOUFISME, qu’est ce que c’est ?

10/12/2007 16:49

LE SOUFISME, qu’est ce que c’est ?

Le soufisme est le mysticisme de l’Islam. Comme tel, il a la particularité d’exister aussi bien dans l’Islam sunnite que dans l’Islam chiite. Décrire le soufisme est une tâche redoutable.

Comme tout mysticisme, il est avant tout une recherche de Dieu et son expression peut prendre des formes très différentes. D’autre part, par ses aspects ésotériques, il présente des pratiques secrètes, des rites d’initiation, eux aussi variables selon les maîtres qui l’enseignent.

Bien que le soufisme se veuille rigoureusement musulman, l’Islam traditionnel, sunnite et chiite, considère le soufisme avec la plus grande méfiance.

En Iran, la grande majorité des « mollas » y est vivement opposée et dans l’Islam sunnite, la plupart des «Ulema »sont beaucoup plus intéressés par la lettre du Coran et ses interprétations juridiques que par les spéculations des soufis auxquelles ils trouvent une odeur de soufre. Cette opposition généralisée contribue à la discrétion du soufisme.

En outre, le soufisme n’a aucune unité. Chaque maître se constitue une cohorte de disciples attirés par la réputation de son enseignement. Tout au plus, ces maîtres déclarent se rattacher à une " confrérie ", elle même fondée par un célèbre soufi des siècles passés ; personne ne vérifie une quelconque orthodoxie de l’enseignement donné, du moment qu’il se réfère à l’Islam.

L’importance de cet Islam secret n’en est pas moins remarquable. Historiquement, il a joué un rôle de premier plan dans la naissance des déviations du chiisme que sont l’Ismaëlisme et la religion druze. En littérature, il a profondément inspiré certaines des oeuvres arabo-persanes les plus remarquables comme les Contes des Mille et Une Nuits ou le poème d’amour de Leyla et Majnoun.

C’est cependant par sa spiritualité que le soufisme est le plus original. Dans la conception soufie, l’approche de Dieu s’effectue par degrés.

-Il faut d’abord respecter la loi du Coran, mais ce n’est qu’un préalable qui ne permet pas de comprendre la nature du monde. Les rites sont inefficaces si l’on ignore leur sens caché. Seule une initiation permet de pénétrer derrière l’apparence des choses. L’homme, par exemple, est un microcosme, c’est-à-dire un monde en réduction, où l’on trouve l’image de l’univers, le macrocosme. Il est donc naturel qu’en approfondissant la connaissance de l’homme, on arrive à une perception du monde qui est déjà une approche de Dieu.

Selon les soufis, toute existence procède de Dieu et Dieu seul est réel. Le monde créé n’est que le reflet du divin, " l’univers est l’Ombre de l’Absolu ". percevoir Dieu (swt)derrière l’écran des choses implique la pureté de l’âme. Seul un effort de renoncement au monde permet de s’élancer vers Dieu(swt):

" l’homme est un miroir qui, une fois poli, réfléchit Dieu ".

Le Dieu que découvrent les soufis est un Dieu d’amour et on accède à Lui par l’Amour :

" qui connaît Dieu, L’aime ; qui connaît le monde y renonce ! "

" Si tu veux être libre, sois captif de l’Amour ! "

Ce sont des accents que ne désavoueraient pas les mystiques chrétiens. Il est curieux de noter à cet égard les convergences du soufisme avec d’autres courants philosophiques ou religieux: à son origine, le soufisme a été influencé par la pensée pythagoricienne et par la religion zoroastrienne de la Perse ; l’initiation soufie, qui permet une re-naissance spirituelle, n’est pas sans rappeler le baptême chrétien et l’on pourrait même trouver quelques réminiscences bouddhistes dans la formule soufie " l’homme est non-existant devant Dieu ".

Même diversité et même imagination dans les techniques spirituelles du soufisme : la recherche de Dieu(swt) par le symbolisme passe, chez certains soufis, par la musique ou la danse qui, disent-ils transcende la pensée ; c’est ce que pratiquait Djalal ed din Roumi, dit Mevlana, le fondateur des derviche tourneurs ; chez d’autres soufis, le symbolisme est un exercice intellectuel où l’on spécule, comme le font les Juifs de la Kabbale, sur la valeur chiffrée des lettres ; parfois aussi, c’est par la répétition indéfinie de l’invocation des noms de Dieu que le soufi recherche son union avec Lui(swt).

Le soufisme apporte ainsi à l’Islam une dimension poétique et mystique qu’on chercherait en vain chez les exégètes pointilleux du texte coranique. C’est pourquoi ces derniers, irrités par ce débordement de ferveur, cherchent à marginaliser le soufisme. C’est pourquoi aussi les soufis tiennent tant à leurs pratiques en les faisant remonter au prophète(saw) lui-même: Mouhammad(saw) aurait reçu, en même temps que le Coran, des révélations ésotériques qu’il n’aurait communiquées qu’à certains de ses compagnons. Ainsi les maîtres soufis rattachent-ils tous leur enseignement à une longue chaîne de prédécesseurs qui les authentifie.

Cette légitimité par la référence au prophète (saw)n'entraîne cependant pas d'uniformisation du mouvement soufi : les écoles foisonnent et chacune a son style et ses pratiques. Ces écoles sont généralement désignées en français sous le nom de confréries. Avant de procéder à l'étude de quelques unes d'entre elles, il faut toutefois garder à l'esprit que les confréries sont devenues, non pas une institution, mais au moins une manière de vivre l'Islam si généralement admise que toutes sortes de mouvements, mystiques ou non, se parent du titre de confrérie pour exercer leurs activités. Qu'on ne s'étonne donc pas de rencontrer parfois des confréries fort peu mystiques à la spiritualité rudimentaire, bien éloignée des spéculations élevées qui ont fait du soufisme l'une des composantes majeures de la spiritualité universelle.

Michel Malherbes, (Les Religions de l’Humanité), pages 192-194 Ed. Critérion

Qu'Allâh(swt) nous donne le discernement et le savoir !

wa salam

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Mohyiddin IBN'ARABI (1165 - 1240)

08/12/2007 15:47

Mohyiddin IBN'ARABI (1165 - 1240)

Ardent mystique, Ibn'Arabî est considéré comme le plus grand des maîtres de la spiritualité islamique. Sa doctrine qualifiée de “monisme existentiel” a dominé et revivifié la spiritualité soufie soulevant parfois les plus vives résistances au sein de l'Islam. Sans prétendre résumer en quelques mots son œuvre littéraire colossale (plus de 400 ouvrages), nous pouvons toutefois nous arrêter sur le fait qu'Ibn'Arabî ne fait aucune distinction entre le Créateur et sa créature de sorte qu'il considère cette dernière comme une possibilité divine. Dieu crée par Amour de se faire connaître et sa créature est la manifestation de cet Amour. Tous deux sont donc indissociablement liés par cette énergie d'Amour. En outre, l'homme étant issu de Dieu, il possède sa conscience et a donc la possibilité de se reconnaître. Par extension, à l'image de l'artiste qui se fait connaître par son œuvre et de l'œuvre qui nous éclaire sur l'artiste, se découvrir soi-même c'est découvrir Dieu en soi et découvrir Dieu c'est se découvrir soi-même. La réalisation de cette réunion au Divin par la connaissance de l'Amour est donc pour lui le but de toute vie spirituelle.

Dans son traité sur l'Amour extrait des “Conquêtes Mecquoises”, le maître illustre à cet effet qu'étant le fruit de l'Amour Divin, l'homme est intégralement concerné par cet Amour qui est à la fois son origine et sa destination. L'homme est donc fait pour aimer et être aimé. Et composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, il ne peut déconsidérer une forme d'Amour au profit d'une autre devant ainsi réaliser la symbiose des différents modes d'expression de l'Amour : physique, spirituel et divin, pour reformer en lui l'unité primordiale.

Si le message d'Ibn'Arabî est d'une force indescriptible, c'est qu'il prend source dans une grande expérience mystique personnelle : voyages de l'âme, visions… L'un de ses ouvrages fut à ce titre rédigé sous l'injonction de l'Ange de la Révélation. C'est ce qui explique en partie pourquoi le message du maître nous interpelle au-delà de nos certitudes et de nos croyances nous faisant ainsi ressentir le souffle d'une autre dimension...

Estimant que la variété des croyances et doctrines religieuses constituent des limites destinées à canaliser notre soif du Divin, Ibn'Arabî dépasse largement les cadres de l'Islam comme de tout autre dogme. Véritable «vivificateur des religions», il est de ces grands disciples de l'Amour porteurs d'un message universel lequel se résume à cette affirmation : « ...l'Amour est ma religion et ma foi. »

Ses oeuvres conseillées :

« Voyage vers le maître de la puissance »- Ibn'Arabî : Voici traduit pour la première fois ce texte du XIIe siècle, l'un des plus admirables d'Ibn'Arabi, grand philosophe soufi, particulièrement connu pour sa poésie mystique et amoureuse.

«Les Illuminations de La Mecque» : «Al-Fûtûhât al-Makkiya »- Ibn'Arabî : De ce monument de la sagesse soufie, seuls quelques chapitres sont ici traduits, ayant trait aux relations subtiles qu'établit Ibn Arabî entre la Loi et l'Amour, ou à la science mystérieuse des lettres. Eclairés par les commentaires de grands spécialistes du soufisme, et présentés par Michel Chodkiewicz, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences Sociales, ces extraits nous donnent quelques éclats du diamant le plus pur de la mystique musulmane.

«L'Harmonie parfaite d'Ibn 'Arabi »- Ibn'Arabî : Dans chacun de ces poèmes, extraits de «L'Interprète des désirs», Ibn Arabî (1165-1240) évoque l'expérience fulgurante d'un amour spirituel, suscitée par sa rencontre avec une jeune Iranienne prénommée Nizhâm, Harmonie.

«Le livre des contemplations divines »- Ibn'Arabî, Stéphane Ruspoli : Entretien métaphysique d'Ibn 'Arabi avec Dieu l'instruisant des mystères de la création, de la fonction insigne dévolue à l'homme dans l'économie de la gnose et des lois secrètes de la connaissance unitive, le tawhîd.

«Le Livre des chatons des sagesses »- Ibn'Arabî : “J'ai vue l'Envoyé d'Allâh au cours d'un rêve que j'eus pendant la dernière décade de Muharram en l'an 627, dans l'enceinte de Damas. Il tenait dans ses mains un livre et me dit : "Ceci est le Livre des Chatons des Sagesses

«L'arbre et les quatre oiseaux »- Ibn Arabi

« La profession de foi »- Ibn al-'Arabi : Témoignage et enseignement, La Profession de Foi appelle une double lecture : celle du croyant et celle de l'homme dans la voie spirituelle du soufisme.

«Les soufis d'andalousie / la vie merveilleuse de dhu l nun l'égyptien »- Ibn Arabi : Ibn Arabi présente en donnant les exemples des maître sufis, une approche pratique du sufism et surtout des conseils pratiques.

« L'imagination créatrice dans le soufisme» d'Ibn 'Arabî - Henry Corbin >> Ibn'Arabi ou le maître d'amour - Rodrigo de Zayas

«Tombeau d'Ibn Arabi » - Abdelwabab Meddeb, A. Saura

«Ibn Arabî et le voyage sans retour »- Claude Addas : La vie et l'œuvre d'un des plus grands mystiques soufis.

« La quintessence de la philosophie de Ibn al-'Arabi »- Ani Mehemmed Ali

«Le Livre des théophanies d'Ibn Arabi : Introduction philosophique, commentaire et traduction annotée du Kitâb al-tajalliyât» - Stéphane Ruspoli : Dans Le Livre des théophanies, Ibn Arabî a condensé avec une rare profondeur l'essentiel de sa doctrine de l'union mystique (le "tawhîd") en une centaine de brèves visions qui sont autant d'éclairages brillants sur les stations et les arcanes de la connaissance divine. !

«L'Islam christianisé : Etude sur le soufisme d'Ibn Arabi »

de Murcie - Miguel Asin Palacios

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Faut-il brûler Ibn Arabî ?

05/12/2007 17:49

Faut-il brûler Ibn Arabî ?

S'il est poète à ses heures, Sélim Ier n'est pas un rêveur. Maître de l'empire ottoman - après avoir, sans états d'âme semé ,sur son chemin les cadavres de sa parentèle -, le père de Soliman le Magnifique est un conquérant pressé. Le 28 septembre 1516, il entre à Damas: la Syrie lui appartient, l'Egypte est sa prochaine étape. Après de durs combats contre les Mamelouks, il arrive au Caire en vainqueur le 7 février 1517. Au début d'octobre, il est de retour à Damas et met aussitôt en chantier la construction d'une mosquée et d'un mausolée qui, désormais, abritera le tombeau d'Ibn Arabî. Ce tombeau, gisant parmi les herbes folles dans un enclos à l'abandon, il l'avait déjà pieusement visité lors de son précédent séjour, à un moment où les préparatifs de l'expédition en Égypte semblaient devoir l'occuper tout entier. Les travaux, dont il contrôle personnellement l'exécution, avancent rapidement. Le 5 février 1518, la prière du vendredi est célébrée pour la première fois en présence du sultan.

Le personnage ainsi honoré d'un hommage impérial n'était pourtant pas de ceux dont, à l'époque, les notables damascènes vénéraient la mémoire. Un voyageur marocain, quelques années auparavant, avait pu à grand-peine se faire indiquer l'emplacement du cimetière privé des Banû Zakî, où reposait Ibn Arabî: l'oeuvre de ce dernier était alors en Syrie la cible de violentes polémiques et son auteur, frappé d'anathème, n'échappait à l'oubli que par la haine posthume qu'il suscitait chez la plupart. On s'interroge donc encore sur le motif de la fervente attention que porta Sélim à un maître spirituel dont l'enseignement était obscur et décrié: la métaphysique n'était pas son fort et sa politique n'avait rien à y gagner. On attribue à Ibn Arabî, il est vrai, un écrit parfaitement apocryphe - censé prédire, en termes sibyllins, les hautes destinées de la dynastie ottomane et, en particulier, la conquête de la Syrie. Mais ce grimoire a été manifestement rédigé post eventum et il est fort peu probable que Sélim l'ait connu. Il n'explique donc pas la surprenante dévotion du sultan, qu'imiteront sur ce point la plupart de ses successeurs.

Juste retour des choses ? Trois siècles auparavant, Muhammad b. Alî al-Arabî al-Hâtimî al-Tâ'î, surnommé Muhyî al-dîn (" le Vivificateur de la religion "), venu de son Andalousie natale, avait trouvé à Damas, où il avait choisi de s'établir au terme de longues pérégrinations, l'accueil dû à un éminent soufi. Et c'est entouré de vénération et fort paisiblement que, âgé de soixante-dix-huit années lunaires, il y avait rendu l'âme le 8 novembre 1240 (638 de l'hégire). Tout aussi paisiblement sa dépouille avait été conduite vers sa dernière demeure, sur le mont Qâsiyûn.

A ceux qui le pleuraient ce jour-là, il ne laissait aucun bien ( il avait renoncé, depuis son adolescence, aux biens de ce monde ), mais il léguait une oeuvre littéraire aux dimensions colossales.

Qu'on le considère comme un philosophe ou comme un mystique, comme un hérétique ou comme un saint, un fait demeure incontournable: avec plus de quatre cents ouvrages à son actif, Ibn Arabî figure parmi les écrivains les plus féconds de la littérature arabe. Si certains de ces écrits ne sont que de brefs opuscules, d'autres, en revanche, comptent des milliers de pages.

Il y a, par exemple, ce Recueil des connaissances divines (Dîwân al-Ma'ârif), une somme poétique qu'Ibn Arabî a rédigée à la fin de sa vie en vue d'y rassembler l'intégralité des poèmes qu'il a composés au cours de sa longue existence, soit des dizaines de milliers de vers.

Il y a ce commentaire du Coran en soixante-quatre volumes encore est-il inachevé ! -, aujourd'hui disparu.

Il y a aussi et surtout les trente-sept volumes des Futûhât Makkiyya, Les Illuminations de La Mecque.

La première version est achevée en décembre 1231 et donnée en legs à son fils, " et après lui à ses descendants et à tous les musulmans d'Occident et d'Orient, sur terre et sur mer ". C'est dire que dans l'esprit d'lbn Arabî, ce qu'il a consigné dans cette somme n'est point seulement destiné à une poignée d'érudits. C'est aux musulmans de tous les horizons, de tous les temps à venir, que s'adresse son message. « Je sus alors que ma parole atteindrait les deux horizons, celui d'Occident et celui d'Orient », déclare-t-il à la suite d'une vision survenue dans sa jeunesse.

L'histoire lui a-t-elle donné raison ?

Quand on songe que depuis plus de sept siècles son oeuvre n'a cessé d'être lue, méditée - attaquée aussi, nous y reviendrons (et commentée dans toutes les langues vernaculaires de l'islam; quand on sait l'influence majeure qu'elle va exercer sur tout le soufisme )«the mystical dimension of islam », selon l'expression d'Anne-Marie Schimmel -, que ce soit dans ses formes érudites ou ses expressions populaires, force est de répondre par l'affirmative.

En serait-il autrement, d'ailleurs, que la vindicte des oulémas à l'encontre d'lbn Arabî aurait cessé depuis longtemps. Si, depuis la fin du XIIIe siècle, ils persistent à combattre les idées que véhicule son enseignement, c'est qu'ils savent pertinemment que l'adversaire qu'ils traquent reste invaincu et que, de manière ouverte ou couverte, son oeuvre demeure une référence majeure pour les " Hommes de la Voie ".

Bien des facteurs que nous n'évoquerons pas ici, d'ordre historique, politique et socioculturel, ont contribué à ce rayonnement que les polémiques ont été impuissantes à éteindre. Il résulte aussi, à n'en pas douter, du caractère exhaustif de l'enseignement exposé dans les Futûhât: ontologie, cosmologie, hagiologie, prophétologie, eschatologie, exégèse, jurisprudence, rituel..., il n'est pas de question qui ne trouve une réponse dans ce compendium des sciences spirituelles - quand ce ne sont pas des réponses. Le Doctor Maximus a ,en effet ,le souci constant, lorsqu'il traite de questions litigieuses, d'indiquer les diverses opinions qui ont prévalu. Il n'exclut aucune des interprétations proposées, tout en signalant celle qui a sa préférence.

Au demeurant - et contrairement à une opinion courante selon laquelle il était zâhirite -, Ibn Arabî n'est rattaché à aucune école juridique ou théologique. C'est un penseur indépendant, au sens le plus fort de ce terme. Non qu'il rejette l'héritage des maîtres qui l'ont précédé et dont son oeuvre est, au contraire, totalement solidaire. Ibn Arabî, quoi qu'en disent ses adversaires, n'est pas un " innovateur ", du moins au sens péjoratif qu'ils donnent à ce terme.

Les Futûhât sont d'abord l'expression d'une extraordinaire synthèse qui ordonne et rassemble les membra disjecta d'une longue et riche tradition mystique. La formulation est certes parfois inédite, souvent audacieuse, mais ce qu'elle véhicule était présent, en germe, bien avant que son auteur voie le jour.

La seconde version de cette Summa mystica - dont subsiste le manuscrit autographe - est achevée en 1238, deux ans avant la mort de l'auteur, et offre un état définitif et complet de son enseignement. D'emblée, on observe que les idées majeures qui s'y trouvent développées et le vocabulaire qui les exprime apparaissaient déjà dans ses écrits de jeunesse. Au surplus, Ibn Arabî a incorporé dans les Futûhât, pratiquement sans modification, de courts traités rédigés antérieurement. Aussi bien serait-il vain de vouloir retracer une évolution de sa pensée qui serait à mettre en rapport avec les étapes de sa biographie: c'est à un développement homogène de la doctrine à partir de prémisses immuables que l'on assiste. Et si, sur tel ou tel point, les écrits les plus anciens sont moins explicites que ceux qui leur succéderont, cela ne signifie pas qu'Ibn Arabî n'avait pas déjà une vue suffisamment claire du sujet traité: la situation politique en Occident, où commence sa carrière d'écrivain, lui imposait une certaine réserve. Protégé par de puissants personnages, entouré d'un cercle de disciples fidèles, Ibn Arabî sera plus libre de sa plume en Orient. Là encore, néanmoins, il usera de certaines précautions. Plusieurs de ses ouvrages ne connaîtront, de son vivant, qu'une diffusion restreinte.

C'est d'ailleurs à partir du moment, vers la fin du XIIIe siècle, où cette discipline de l'arcane ne sera plus observée que nâîtront des polémiques destinées à se poursuivre jusqu'à nos jours. La diffusion des Fusûs al-hikam (Les Chatons de la sagesse), et les nombreux commentaires qu'en firent les disciples des première, deuxième et troisième générations vont jouer à cet égard un rôle considérable. Beaucoup plus concis que les Futûhât, cet ouvrage, qui, en une centaine de pages seulement, récapitule l'essentiel de la doctrine métaphysique et hagiologique d'lbn Arabî, donne davantage prise aux attaques de lecteurs malveillants. Tout dévoués qu'ils fussent à leur maître, les disciples - dont les gloses sont marquées par un langage plus philosophique, et donc plus suspect - ont contribué à faire des Fusûs une cible de choix pour les adversaires d'lbn Arabî.

Un procès toujours recommencé :

On imagine mal un député français demandant aujourd'hui au Parlement d'interdire la diffusion des oeuvres de Maître Eckhart en invoquant la bulle In agro dominico de Jean XXII.

En Égypte, un député a obtenu de l'Assemblée du peuple, en 1979, que les Futûhât soient retirées du commerce. Cette mesure a été, fort heureusement, rapportée par la suite; elle n'en est pas moins significative de la permanente actualité des problèmes que posent à la conscience musulmane des écrits vieux de bientôt huit siècles. Vénéré par les uns, qui le considèrent comme le Shaykh al-akbar, " le plus grand mâître ", anathémisé par d'autres, qui voient en lui un ennemi de la vraie foi, Ibn Arabî n'est indifférent à personne.

Les premières escarmouches éclatèrent dans la seconde moitié du XIIIe siècle; il ne s'agissait toutefois que de tirs isolés, sans grandes conséquences. Les attaques systématiques contre Ibn Arabî et son école ne se déclenchèrent véritablement qu'à l'aube du XIVe siècle, quand un docteur de la Loi (faqîh) du nom d'lbn Taymiyya (m. 1328) entreprit de démontrer le caractère hérétique de sa doctrine. Presque aussi abondant que le Shaykh al-akbar, il rédigea inlassablement d'innombrables responsa (fatwâ-s), dont l'édition publiée en Arabie Saoudite comporte trente-sept volumes; il y dénonce à coup de citations scripturaires les thèses qu'il extrait de l'oeuvre d'lbn Arabî. Du moins a-t-il de cette dernière une assez bonne connaissance. Si ses critiques portent essentiellement sur les Fusûs, il n'en a pas moins lu également les Futûhât et convient même en avoir tiré profit. Nombreux seront ceux qui l'imiteront sans avoir toujours ses scrupules. La longue liste des épigones d'lbn Taymiyya - que nous épargnerons au lecteur- témoigne de la continuité dans l'espace et le temps de polémiques dont la persistance surprend l'observateur occidental. Signalons pourtant que, invité à arbitrer une controverse surgie à Alexandrie, le célèbre Ibn Khaldûn délivra une sentence juridique prescrivant l'autodafé des livres d'lbn Arabî.

Que la prolifération de cette littérature anti-akbarienne ne nous abuse pas. Les sentences hostiles au Shaykh al-akbar sont certes nombreuses, mais leur contenu est immuable. Ce sont, à peu de choses près, les arguments avancés par Ibn Taymiyya et les textes témoins qu'il avait utilisés, qui sont indéfiniment repris. En outre, la virulence du discours - rhétorique oblige - masque souvent un jugement plus nuancé qu'il n'y paraît de prime abord. Dhahabî (m. 1348), élève d'lbn Taymiyya, s'est prononcé à maintes reprises contre Ibn Arabî. Mais n'écrit-il pas aussi à son propos: " Quant à moi, je dis que cet homme fut peut-être un saint... " ?

Troublante réserve, que précède une dénonciation en règle des Fusûs. La remarque suivante nous permet peut-être de déchiffrer cette position ambiguë: " Par Dieu, mieux vaut pour un musulman vivre ignorant derrière ses vaches [...] que de posséder cette gnose et ces connaissances subtiles ! " C'est moins la doctrine d'lbn Arabî que Dhahabî condamne, en définitive, que sa diffusion dans la " masse des croyants " (âmma).

Rien, de surcroît, ne serait plus contraire à la réalité que de croire - ou de laisser croire, comme s'y emploient les wahhabites - que tous les oulémas ont condamné Ibn Arabî. Certains soufis se sont opposés à l'école d'lbn Arabî; inversement, beaucoup d'oulémas, et parmi les plus prestigieux, ont défendu sa cause. Citons, parmi eux, Fîrûzabâdî (m. 1414), qui, au Yémen, rédige une fatwâ dans laquelle il s'évertue à démontrer la sainteté d'lbn Arabî et approuve le sultan al-Nâsir, qui accumule ses oeuvres dans sa bibliothèque. Moins d'un siècle plus tard, en 1517, Kamâl Pachâ Zâdeh (m. 1534), conseiller très écouté de Sélim Ier (lequel, décidément, est voué à jouer un rôle dans la destinée posthume d'lbn Arabî), émet une sentence recommandant au sultan, qui vient de conquérir l'Égypte, de réprimander ceux qui dénigrent le Shaykh al-akbar.

Évoquant les adversaires d'lbn Arabî, nous avons délibérément passé sous silence la propagande anti-akbarienne diffamatoire que publient régulièrement de nos jours les wahhabites saoudiens et leurs émules. La médiocrité intellectuelle de cette littérature pamphlétaire dispense de tout commentaire. Mais, pour malveillant qu'il soit, cet acharnement à combattre son oeuvre soulève tout de même une question: Ibn Arabî est-il, conformément à la signification de son surnom traditionnel, un " vivificateur de la religion " (Muhyî al-dîn) ou, comme préfèrent le désigner ses adversaires, un " tueur de la religion " (Mumît al-dîn) ?

Qu'Allâh azzawajal nous guide sur le droit chemin,les chemin de ses bien-aimés !

Qu'il (swt) nous ouvre les portes du discernement et du savoir,pour l'Amour du Saint Prophète Muhammad(saw) et pour l'honneur de Cheikh Ahmad Tijânî(radiyallâhu ta'ala ane-hu)

wa salam

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Ibn Arabi

05/12/2007 17:15

Ibn Arabi

Muhyi-d-din Abu Abd Allah Muhammad ben Ali ben Muhammad ben al-Arabi al-Hatimi al-Tai

Docteur Maximus

1165-1240

|

L’œuvre d’Ibn Arabi est monumentale, et l’on ne peut départager les écrits authentiques des apocryphes. Arabi a laissé deux listes de ses écrits, dans lesquelles on compte 317 titres. Il précise qu’elles ne sont pas exhaustives : 106 correspondent au répertoire général de son œuvre. Les bibliothèques conservent 948 œuvres qui lui sont attribuées. Nous ne citons que celle qui font référence à la musique, et celles qui sont considérées par les spécialistes comme les plus importantes

1165, naissance à Murcie, en Espagne. Il est issu d'une famille aristocrate de savants en jurisprudence. Son père est un ami personnel d’ibn Rushd (Averroès). 1172, il suit sa famille à Séville, y suit des études classiques. Il est secrétaire à la chancellerie de Séville. En 1185, suite à une grave maladie, il abandonne sa carrière de lettré, fait une retraite de neuf mois sous la direction du maître spirituel al-Urayni, originaire du Portugal. Il écrit Futuhat al-Makkiyya, récit de sa rencontre avec ibn Rushd. En 1202-1204, il est à la Mecque, après avoir visité l’Égypte et les sanctuaires de Jérusalem et d’Hébron. Il rédige L’Interprète des ardents désirs ( dîwân, Tardjuman al-ashwaq ), écrit à la mémoire de Nizam, fille du shaykh qui l’accueillit à la Mecque. En 1203-1233, il rédige le Livre des conquêtes spirituelles de La Mecque ( Kitab al-futuhat al-Makkiyya ), dont on conserve le manuscrit autographe. En 1204, à Mossoul, il reçoit l’initiation du soufi Ali ben Abd Allah ben Djami. Il écrti Le livre des théophanies divines ( Kitab al-tadjalliyat al-ilahiyya ). En 1206, il est au Caire avec un groupe de soufis andalous. Dénoncé par un juriste, il est emprisonné puis libéré. De 1206 à 1210, il est à la Mecque. En 1210, il est reçu par le sultan Kay-Khusraw Ier à Qonya en Anatolie. En 1211, il est à Bagdad. En 1224, il est définitivement installé à Damas. En 1229, il rédige Le livre des gemmes de la sagesse ( Kitab fusus al-hikam )

Opposé à Ibn Rushd. Ce dernier est strictement aristotélicien. Ibn Arabi est platonicien.

Écrits relatifs à la musique

Le livre des conquêtes spirituelles de La Mecque [Les illuminations de la Mecque](Kitab al-futuhat al-Makkiyya)

Al-arabi prétendit que chaque mot de ce travail lui fut dicté par un agent surnaturel. Il comprend cinq cent soixante chapitres, divisés en six grandes sections. Les doctrines, soixante chapitres. Les pratiques spirituelles, cent seize chapitres. Les états spirituels, quatre-vingts chapitres. Les demeures spirituelles, cent quatorze chapitres. L’affrontement spirituel, soixante-dix-huit chapitres. Les étapes spirituelles, quatre-vingt-dix-neuf chapitres. Les chapitres 182 et 183 de la sixième divisions traitent du sama.

Le livre des théophanies divines (Kitab al-tadjalliyat al-ilahiyya )

Le livre des gemmes de la sagesse (Kitab fusus al-hikam)

Commentaire du Coran, vie des prophètes bibliques du point de vue de l’unité de l’être et de l’unité divine.

Les manières et coutumes des soufis

63 chapitres : 4 concernent la musique. Chapitre 13, De l’amour et faveur pour le sama. Règles ou pas, extase... Chapitre 23, Commentaires concernant les tricheries de certains mystiques dans le sama. Chapitre 24, Rejet des artifices dans le sama. Chapitre 25, Le sama est conduit par les lois de Dieu.

Le livre des signes mystiques de l’inspiration divine

Très court traité rapportant les propos diverses religions, compilés par al-Farabi. 7 chapitres. Le second est intitulé « sur le sama ». Quelques généralités (21 lignes)

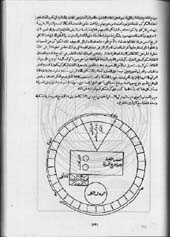

Les lois divines de la réforme au royaume des hommes

Sur la détermination du microcosme par le macrocosme. Préface, introduction, 22 chapitres, épilogue. Le 22 traite des mystères et du sama.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Ibn ‘Arabi, Diwan al Ma’arif

05/12/2007 16:56

«La raison qui m’a conduit à proférer de la poésie (shi’r) est que j’ai vu en songe un ange qui m’apportait un morceau de lumière blanche ; on eût dit qu’il provenait du soleil.

« Qu’est-ce que cela ? », demandai-je.

« C’est la sourate «al-sh'u’arâ »(Les Poètes) » ,me fut-il répondu.

Je l’avalai et je sentis un cheveu (sha’ra) qui remontait de ma poitrine à ma gorge, puis à ma bouche.

C’était un animal avec une tête, une langue, des yeux et des lèvres.

Il s’étendit jusqu’à ce que sa tête atteigne les deux horizons, celui d’Orient et celui d’Occident.

Puis il se contracta et revint dans ma poitrine ; je sus alors que ma parole atteindrait l’Orient et l’Occident.

Quand je revins à moi, je déclamai des vers qui ne procédaient d’aucune réflexion ni d’aucune intellection.

Depuis lors cette inspiration n’a jamais cessé.»

Ibn ‘Arabi, Diwan al Ma’arif

|

|

|

|

|

|