|

|

[ Photos ] [ Soufisme-citations ] [ DIWAN ] [ Questions à la Tijaniyya ] [ Informatique ] [ Rappels&Sagesses ] [ Fiqh-Jurisprudence ] [ Al-Hissane ] [ hadiths ]

|

|

|

| |

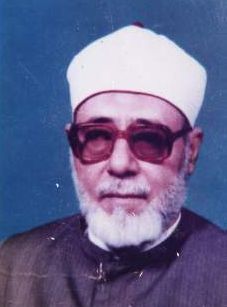

Sheikh `Abd Al-Mota`âl `Arafah (1927-1992)

11/03/2008 18:07

Assalamu'alaykum,chers visiteurs ! Voici pour vous le

Sheikh `Abd Al-Mota`âl `Arafah (1927-1992) Doyen des maîtres-récitateurs d’Égypte .

Sheikh `Abd Al-Mota`âl Mansûr `Arafah fut une autorité contemporaine dans la discipline de la récitation et des lectionnaires coraniques.

Jeunesse et Formation :

Le 8 Dhû Al-Hijjah 1345 A.H. (8 Juin 1927), Sheikh `Abd Al-Mota`âl naquit dans le village de Banî `Adiyy au gouvernorat d’Assiout. Ce village de Haute-Égypte est aussi appelé le “village des oulémas” en raison du nombre de savants vertueux qui y naquirent, dont notamment Sheikh Ahmad Ad-Dardîr (d. 1786 E.C.), Sheikh Muhammad Hasanein Makhlûf (1861-1936 E.C.), le père du Mufti d’Égypte Sheikh Hasanein Makhlûf (1890-1990 E.C.), ainsi que le gnostique Sheikh Ismâ`îl Sâdiq Al-`Adawî (1934-1998 E.C.), l’imam et prédicateur de la mosquée d’Al-Azhar.

À l’âge de cinq ans, il suivit les enseignements d’une école coranique (Kuttâb) de son village. Âgé de neuf ans (en septembre 1936), il acheva la mémorisation du Coran et excella dans l’art de sa récitation. La même année, il alla à la seule école existant dans son village avant de suivre, plus tard, les cours de l’Institut Azharite de Banî `Adiyy. C’est dans cet institut non gouvernemental qu’il étudia à l’époque le tajwîd, les sept lectionnaires coraniques, la jurisprudence islamique, le hadîth, le credo, la grammaire, la rhétorique et la prosodie. Il y fut également initié à de nombreux chefs d’œuvres du patrimoine islamique comme :

Hirz Al-Amânî wa Wajh At-Tahânî Fil-Qirâ’ât As-Sab` (La réalisation des vœux et la raison des félicitations dans les sept lectionnaires) de l’Imâm Ash-Shâtibî, en matière de science des lectionnaires coraniques.

Al-Kharîdah Al-Bahiyyah (La perle resplendissante) de Sheikh Ahmad Ad-Dardîr et Jawharat At-Tawhîd (Le joyau du monothéisme) de l’Imâm Ibrâhîm Al-Laqqânî, deux ouvrages classiques en matière de credo (`aqîdah) sunnite.

Al-Jawhar Al-Maknûn fi `Ulûm Al-Balâghah Ath-Thalâthah (Le joyau bien gardé dans les trois sciences de la rhétorique) de Sheikh `Abd Ar-Rahmân Al-Akhdarî, dans le domaine de la rhétorique.

At-Tuhfah (Le cadeau) de Sheikh `Alî As-Samannûdî et Al-Jazariyyah de l’Imâm Ibn Al-Jazarî, dans le domaine du tajwîd.

Risâlat Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî (L’épître d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî), en matière de fiqh malékite.

En 1945 E.C. et pour la première fois dans l’histoire d’Al-Azhar, un département d’études des lectionnaires fut créé au sein de la Faculté de la Langue Arabe. Sheikh `Abd Al-Mota`âl ne tarda pas à partir pour le Caire pour rejoindre ce département et s’initier auprès de ses savants. Il suivit en parallèle les cours du Cursus Général à Al-Azhar afin d’acquérir les sciences non-enseignées au département des lectionnaires.

Promotion Professionnelle :

En 1949 E.C., il obtint sa Maitrise des lectionnaires avant d’obtenir en 1953 E.C. le diplôme de spécialisation des lectionnaires attribué à la première promotion de ce département où il fut désigné en tant qu’enseignant. En 1954, il obtint le prestigieux diplôme d’Al-`Âlamiyyah d’Al-Azhar, ce qui lui permit ensuite de devenir membre du Comité des Grands Savants d’Al-Azhar. De 1954 à 1957, il fut détaché par Al-Azhar au Soudan où il se consacra à répandre les sciences de la religion avant de rejoindre le corps enseignant de l’Institut Azharite d’Al-Minyâ en Égypte.

En 1957, un concours fut organisé par Al-Azhar pour recruter des inspecteurs dans son haut cadre technique. Sheikh `Abd Al-Mota`âl réussit ce concours avec brio et devint inspecteur à Al-Azhar avant d’être détaché en Algérie où il vécut de 1963 à 1967 E.C. Il enseigna notamment dans les instituts religieux créés après l’indépendance de l’Algérie.

Il retourna ensuite au Caire pour enseigner le tajwîd dans les différentes facultés de l’Université d’Al-Azhar, en qualité de membre du corps enseignant et du comité de direction. Il progressa dans sa hiérarchie et, après avoir assumé depuis 1969 les fonctions de doyen de l’Institut des Lectionnaires à Shubrâ, il devint son recteur en 1975 avant d’être nommé Doyen des maîtres-récitateurs d’Égypte (Sheikh Al-Maqâri’ Al-Misriyyah).

Lorsque la direction des affaires du Noble Coran fut créée à Al-Azhar, Sheikh `Abd Al-Mota`âl fut choisi en tant que directeur adjoint en 1977 tout en gardant son poste de recteur de l’Institut des Lectionnaires. Il fut ensuite nommé à la tête cette direction jusqu’en 1985, quand Allâh (Exalté soit-Il )voulut l’honorer par son travail dans la ville du Prophète ( paix et bénédictions sur lui ). Il poursuivit son itinéraire au service du Noble Coran et ce, à travers son poste de conseiller et de directeur d’inspection du noble texte coranique au Complexe du Roi Fahd pour l’impression du Noble Coran. Ce poste fut occupé auparavant par le Doyen des maîtres-récitateurs d’Égypte, Sheikh `Âmir `Uthmân, avant son retour au Caire pour des raisons de santé. Sheikh `Âmir `Uthmân recommanda Sheikh `Abd Al-Mota`âl pour sa succession. Il assuma donc ses responsabilités au Complexe de Médine, qu’Allâh accorde Sa paix et Ses bénédictions à son habitant (le Prophète).

Sheikh `Âmir `Uthmân Celle-ci ne fut cependant pas la première fois que Sheikh `Abd Al-Mota`âl révise le Mushaf puisqu’il participa auparavant à la révision du premier Mushaf imprimé par Al-Azhar Ash-Sharîf et ce, sous l’égide du Grand Imâm d’Al-Azhar Sheikh `Abd Al-Halîm Mahmûd. C’est une charge que l’académie de recherches islamiques lui attribua avec d’autres savants érudits comme notamment Sheikh `Abd Al-Fattâh Al-Qâdî, Sheikh Sulaymân As-Saghîr, Sheikh Muhammad Rashâd et Sheikh Muhammad As-Sayyid Wafâ. Compte tenu de la proximité des Imprimeries Princières (Al-Matâbi` Al-Amîriyyah) de la maison du Sheikh, sa demeure eut à maintes reprises l’honneur d’accueillir les réunions de ce comité d’experts.

Quant à la révision du Noble Coran selon la transmission de Warsh du lectionnaire de l’Imâm Nâfi`, Sheikh `Abd Al-Mota`âl présida au Qatar un comité pour la supervision et la révision du Mushaf selon cette transmission, et ce, avec un groupe de savants érudits de la direction de la revivification du patrimoine islamique.

Ses activités dans le domaine de la prédication :

Outre son travail professionnel, Sheikh `Abd Al-Mota`âl contribua à nombre d’activités extra-académiques. Il présida ( qu’Allâh lui fasse miséricorde ) l’Association de la Conservation du Noble Coran grâce à laquelle de nombreuses mosquées furent inaugurées au gouvernorat de Gizah afin d’œuvrer dans le domaine de l’enseignement du Coran, vers la fin des années 1970. Il joua également un rôle important dans la construction de l’institut azharite situé dans la rue Fikrî Zâhir à Madînat At-Tahrîr dans le quartier d’Imbâbah. Il contribua aussi à la fondation de l’institut primaire azharite de Banî `Adiyy à Assiout ; les habitants du village insistèrent pour l’appeler « l’Institut Azharite de Sheikh `Abd Al-Mota`âl Mansûr `Arafah ».

Par ailleurs, Sheikh `Abd Al-Mota`âl contribua à la construction de nombre de mosquées dont notamment la mosquée An-Nûr à Imbâbah qu’il veilla plus tard à développer et à élargir. Allâh voulut également le combler de Ses bienfaits en l’honorant par la construction de la Mosquée Ar-Ridwân à Banî `Adiyy, son village natal.

Quant à ses efforts dans le domaine de la prédication islamique, ils débutèrent dès son obtention du diplôme Al-`Âlamiyyah et ce, à travers les sermons qu’il donnait dans les mosquées. Il prononçait de même les quatre sermons mensuels du vendredi dans quatre mosquées différentes au Caire et le cas échéant, prononçait le prêche du cinquième vendredi dans une mosquée à l’extérieur du Caire.

Ses sermons et leçons furent profitables pour de nombreuses personnes, jeunes et seniors, et eurent un rôle bénéfique dans l’exposition de divers concepts islamiques, loin de l’extrémisme, de l’attachement aux petits détails et des vaines controverses. Il était souvent guidé par la parole du Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — : « Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas [les gens] ! Facilitez et ne compliquez pas [les choses] ! » et aussi : « Cette religion est ardue, avancez-y donc doucement. Quiconque se mesure à cette religion, elle le vaincra ». Le principe directeur de sa prédication se trouvait dans la Parole d’Allâh — Exalté soit-Il — : « Appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation ». [1]

Bien qu’étant simple et tolérant dans le domaine de la prédication, il n’admettait aucun manquement dans la sphère du travail et cherchait exclusivement la Satisfaction de son Seigneur, selon la parole du Prophète stipulant : « Ne satisfais personne contre la colère d’Allâh. » Pour lui, la proche parenté et le népotisme n’avaient pas de place surtout lorsqu’il s’agissait d’un travail au service du Livre d’Allâh. Pour obtenir un poste, l’engagement, la compétence et le succès sont des critères clés ; pour être promu, la persévérance, la productivité et la sincérité sont des facteurs indispensables.

Après la prière de l’aube et jusqu’au lever du soleil, Sheikh `Abd Al-Mota`âl enseignait le Coran quotidiennement aux jeunes gens et aux personnes âgées de son quartier. Il organisait également chaque jeudi à la mosquée An-Nûr d’Imbâbah un cercle de dhikr en congrégation après la prière d’al-`ishâ’, à moins qu’il soit en déplacement à l’étranger. Ce cercle était souvent fréquenté par un grand nombre d’habitants du quartier.

Ses prêches ne se limitèrent cependant pas aux mosquées : il eut des apparitions dans les medias audiovisuels. À la radio, il contribua au programme « Min Buyût Allâh » (Des Maisons d’Allâh). Outre ses discours religieux à la télévision, il contribua aux programmes « Al-Musâbaqât Al-Qur’âniyyah » (Les concours coraniques) et « Masjid At-Tilifiziûn » (La mosquée de la télévision). Il fut également, pendant trois années consécutives, membre du comité d’arbitrage du concours coranique annuel en Malaisie.

Sheikh `Abd Al-Mota`âl (qu’Allâh lui fasse miséricorde ) enregistra le Coran sur cassettes de sa voix suave selon la transmission de Hafs du lectionnaire de `Âsim. Il interdit l’usage de ses enregistrements à des fins commerciales et souhaita qu’ils soient reproduits et distribués gratuitetement. À ce titre, le site islamophile.org obtint une copie de ces enregistrements rares par l’aimable famille du Sheikh et a le plaisir de les diffuser en exclusivité.

Il commença également à enregistrer le Coran selon d’autres lectionnaires sans avoir l’occasion de mener ce noble effort à son terme. Enfin, il rédigea un ouvrage intitulé Kitâb Ar-Rayâhîn Al-`Atirah Sharh Mukhtasar Al-Fawâ’id Al-Mu`tabarah Fil-Qirâ’ât Ash-Shâdhdhah Lil-Arba`ah Ba`da Al-`Asharah (Livre des basilics parfumés : glose des "Instructions judicieuses dans les quatre lectionnaires singuliers parmi les quatorze").

Son décès :

Le Coran était son âme ; Sheikh `Abd Al-Mota`âl le récitait sans cesse, de jour comme de nuit. Il achevait chaque semaine la lecture intégrale du Noble Coran selon l’une des vingt transmissions. Quand en 1992, Allâh voulut le purifier par l’épreuve de la maladie durant les derniers mois de sa vie, il ne cessa de réciter le Noble Coran même pendant les moments les plus douloureux. Pendant ses derniers jours, ses proches s’étonnèrent de voir qu’il récitait le Coran en permanence, malgré les comas dans lesquels il tombait souvent, perdant ainsi tout rapport avec le monde extérieur. Il se taisait puis récitait quelques versets de sourate Al-Baqarah... Il se taisait encore puis récitait quelques versets de sourate Yâsîn. On écoutait parfois quelques versets de sourate Ar-Rahmân et des fois quelques versets de sourate Al-Wâqi`ah... Inconscient de la présence de ses disciples autour de lui, il avait entrepris son voyage vers l’Au-delà avec le Noble Coran. Dans ces moments d’adieu, on l’entendait répéter fréquemment la parole d’Allâh « Et quel Meilleur Exauceur !» [2] ainsi que Sa parole « Et toute chose a auprès de Lui sa juste mesure » [3].

Effectivement toute chose a auprès de Lui sa juste mesure. Qu’Allâh fasse miséricorde à Sheikh `Abd Al-Mota`âl, qu’Il l’agrée, et qu’Il fasse du Noble Coran son intercesseur le Jour du Jugement et une lumière pour lui dans le paradis.

P.-S. :

Biographie communiquée à islamophile.org par la famille de Sheikh `Abd Al-Mota`âl Mansûr `Arafah en Égypte.

Notes

[1] Sourate 15, An-Nahl, Les abeilles, verset 125.

[2] Sourate 37, As-Sâffât, Les rangées, verset 75.

[3] Sourate 13, Ar-Ra`d, Le tonnerre, verset 8.

Répondre à cet article

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Tafsîr Surât An Nasr (110)

11/02/2008 19:57

Tafsîr Surât An Nasr (110)

(3 Versets).

1. " Lorsque le secours d'Allâh et Sa victoire viendront,

2. lorsque tu verras les hommes embrasser en masse Sa religion,

3. célèbre alors les louanges de ton Seigneur et implore Son pardon, car Il est toute mansuétude et toute compassion. "

Révélée toute entière à Madînah durant le pélerinage d'adieu, à la suite de la Surât Ut Tawbah - 9.

Al Imâm Ismâ'îl Ibn Kathîr : " Les mérites de la Surât Un Nasr : Nous avons déjà cité que la récitation de la Surât Un Nasr équivaut au quart du Qur°ân de même que celle de la Surât Ul Zalzalah (99). An Nasâ'î rapporte de 'Ubaydu Llâh Ibn 'Abdu Llâh Ibn 'Utba que Ibn 'Abbâs lui dit : " Ô Ibn 'Utba ! Sais-tu quelle a été la dernière Surâh du Qur°ân à être révélée ? " Il répondit : " Oui, il s'agit de " Lorsque le secours d'Allâh et Sa victoire viendront ". " Ibn 'Abbâs lui dit : " Tu as raison ! ".

Cette Surâh informe le Messager d'Allâh de l'achèvement de sa vie :

Al Bukhârî rapporta qu'Ibn 'Abbâs dit que 'Umar avait l'habitude de le prendre avec lui dans les réunions des hommes qui avaient participé à la bataille de Badr. Cependant, il semblait que l'un d'eux était réticent de le voir parmi eux. Il dit à 'Umar : " Pourquoi fais-tu venir des jeunes pour s'asseoir avec nous, alors que nous avons des garçons comme lui ? " 'Umar répondit : " Certes, il fait partie de ceux que vous savez. Ensuite, un jour, il les appela et invita Ibn 'Abbâs et s'assit avec eux. Ibn 'Abbâs pensa qu'il l'invita juste pour leur démontrer quelque chose. Puis, il leur demanda : " Que dites-vous des propos d'Allâh qui disent : " Lorsque le secours d'Allâh et Sa victoire viendront " ? Certains dirent : " Nous avons été enjoint de louer Allâh et chercher Son pardon, car c'est Lui qui nous aide et qui nous accorde la victoire. " D'autres ne dirent rien. 'Umar dit à Ibn 'Abbâs : " C'est ton avis toi aussi, ô Ibn 'Abbâs ? " Il dit : " Non. " 'Umar dit : " Que dis-tu alors ? " Ibn 'Abbâs dit : " C'est au sujet de la fin de la vie du Messager d'Allâh qu'Allâh l'informe en disant : " Lorsque le secours d'Allâh et Sa victoire viendront ". Ce qui signifie que c'est un signe de la fin de ta vie, " célèbre alors les louanges de ton Seigneur et implore Son pardon, car Il est toute mansuétude et toute compassion. " Ainsi, 'Umar Ibn Al Khattâb dit : " Je ne connais pas d'explications autres que celle-ci. Seul Al Bukhârî rapporta ce hadîth.

Al Imâm Ahmad rapporta qu'Ibn 'Abbâs dit : " Quand " Lorsque le secours d'Allâh et Sa victoire viendront " fut révélée, Le Messager d'Allâh dit : " Ma mort m'a été annoncée ! ". Il mourût cette même année.

Ce hadîth fut rapporté seulement par Ahmad. Al Bukhârî rapporta de 'Âïshah que le Messager d'Allâh disait toujours dans ses prosternations et ses inclinaisons " Subhânaka Llâhuma Rabbanâ wa bihamdika, Allâhumma ghfir lî. " (Gloire à Toi ô Allâh notre Seigneur. Ô Allâh pardonne-moi). Il fit cela en application du Qur'ân. Les autres muhaddithîn rapportèrent aussi ce hadîth à l'exception d'At Tirmidhî.

Al Imâm Ahmad rapporta de Masruq que 'Âïshah dit que le Messager d'Allâh disait souvent vers la fin de sa vie : " Subhâna Llâhi wa Bihamdihî. Astaghifiru Llâh wa atûbu Ilayhi. " (Gloire et louange à Allâh. J'implore Son pardon et je revient vers Lui repentant). Il disait aussi : " Certes mon Seigneur m'a informé que je verrai un signe dans ma nation et Il m'a commandé de Le glorifier, de Le louer et demander Son pardon quand je verrai ce signe, car Il est Celui Qui accepte le repentir. En fait, je l'ai vu (ce signe) : " Lorsque le secours d'Allâh et Sa victoire viendront, * lorsque tu verras les hommes embrasser en masse Sa religion, * célèbre alors les louanges de ton Seigneur et implore Son pardon, car Il est toute mansuétude et toute compassion. ". " Muslim rapporta aussi ce hadîth.

La signification de la victoire est la conquête de Makkah et il n'y a pas de divergence sur ce fait parmi les exégètes. En fait, toutes les régions Arabes attendaient la conquête de Makkah avant de pouvoir accepter l'Islâm, les tributs disaient : " Si Muhammad est victorieux sur son peuple, alors il est un vrai Prophète. "

Ainsi, quand Allâh lui accorda la victoire, les Arabes embrassèrent la religion d'Allâh(swt). Deux ans après la conquête, la totalité de la péninsule arabique s'était convertie à la foi et aucune tribu ne fit une exception à cette règle. Al Hamduli Llâh !

Al Bukhârî rapporta dans son recueil de ahadîth sâhih que 'Amr Ibn Salama dit : " Quand Makkah fut conquise, tous les gens se précipitèrent vers le Messager d'Allâh pour embrasser l'Islâm. Les autres régions de la péninsule ne l'acceptèrent qu'une fois Makkah conquise, les Arabes de ces régions disaient : " Laissez-le avec son peuple, s'il remporte la victoire sur les siens, il est donc un vrai Prophète. " Nous avons étudié cette expédition pour la conquête de Makkah dans notre livre As Sîrah. Ainsi, celui qui le désire, peut le lire. Al Hamduli Llâh.

Al Imâm Ahmad rapporta de Abû 'Ammâr qu'un voisin de Jâbir Ibn 'Abdu Llâh lui dit : " Je suis retourné d'un voyage et Jâbir Ibn 'Abdu Llâh me rendit visite pour me saluer à la suite de mon retour. Je me mis à parler avec lui des divisions qui s'étaient produites entre les gens et ce qu'ils commençaient à faire. Jâbir se mit à pleurer en disant qu'il entendit le Messager d'Allâh dire : " Certes, les gens sont entrés dans la religion d'Allâh en foules et l'abandonnèrent en foules. ". "

Ainsi ,s'achève l'exégèse de la Surât Un Nasr. Alhamduli Llâh wa Shukri Llâh. "

Al Imâm Jalâl Ud Dîn As Suyûtî dans Al Jalâlayn : " Lorsque la victoire d'Allâh et la prise de Makkah se réalisent pour toi, ô Prophète ! Et lorsque tu vois les gens entrer en masse dans l'Islâm, la religion d'Allâh, après qu'elle eût été embrassée par des individus l'un après l'autre, et que tu vois les Arabes venir soumis, célèbre les louanges de ton Seigneur et implore Son pardon car Il est Celui Qui accepte le repentir.

Après la lecture de cette Surâh il est recommandé de répéter fréquemment cette invocation : " Subhâna Llâhi wa Bihamdihî. Astaghifiru Llâh wa atûbu Ilayhi. " (Gloire et louange à Allâh. J'implore Son pardon et je revient vers Lui repentant).

Sachons aussi que la prise de Makkah eut lieu en l'an 8 de l'hégire et que le Prophète mourut le 1er jour du mois de Rabi' de l'an 10. "

Al Imâm 'Abd Ur Razzaq Al Qashânî : Az Zuhârî rapporte : " Quand le Messager d'Allâh entra à Makkah l'année de sa conquête, Il envoya Khâlid Ibn Al Wâlid à la tête d'une troupe pour combattre les Qurayshî qui se trouvaient au bas de cette ville et ils furent vaincus. Puis Il ordonna de déposer les armes et cesser toute hostilité contre eux. Les gens alors commencèrent à embrasser l'Islâm en masse et aussitôt cette Surâh fut révélée. "

Source : Tafsir Ibn Kathîr ; Darouss

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Les «shatahât »

04/02/2008 14:51

LA MYSTIQUE PARADOXALE DE SHIBLÎ

(Pierre Lory )

Je voudrais vous présenter ici quelques réflexions sur un phénomène assez particulier dans la mystique musulmane, celui des shatahât.

Ce terme a été rendu en français par des expressions diverses : propos extatiques, pieux blasphèmes, locutions théopathiques etc... Aucune de ses traductions ne recouvre cependant la totalité du champ du « shath », qui peut être prononcé en-dehors d’états extatiques, dont le contenu n’est pas nécessairement choquant, et dont le sujet présumé n’est le plus souvent pas Dieu. Je préfère pour ma part, à la suite d’Henry Corbin (1981) utiliser le terme de ‘paradoxe’ qui me semble exprimer de façon plus adéquate la nature de ce qui est en jeu ici.

Les «shatahât » sont un type de discours encore relativement peu analysé. Le terme évoque, chez ceux qui en ont eu écho, les célèbres locutions d’Abû Yazîd Bastâmî comme « Gloire à moi, gloire à moi, combien grand est mon rang ! », de Hallâj (« je suis Dieu – al-Haqq ») ou d’Abû Sa`îd ibn Abî al-Khayr (« Il n’y a rien dans mon manteau hormis Dieu ») que la tradition soufie a transmises en les encapsulant dans des récits anecdotiques destinés souvent à en adoucir ou en orienter le sens. Ces paroles ont laissé les études islamologiques modernes assez perplexes. Elles étaient excusables en cela, car la tradition soufie elle-même a beaucoup oeuvré pour dévaloriser le « shath », pour le réduire à un cri jaillissant, impromptu, d’un moment d’extase non contrôlé, notamment chez des sujets mal débarrassés de leur propre egoïté. Pourtant un bon nombre des grands maîtres de la mystique musulmane se sont vu attribuer des «shatahât», jusqu’au très sobre Junayd ; une sorte de ‘paradoxe dans le paradoxe’ se dessine donc parfois dans le cas de célèbres Soufis condamnant les «shatahât» dans certains de leurs enseignements, mais en proférant à leur tour dans d’autres contextes précis. Mon propos ici sera de chercher à élucider ce point, en avançant que, contrairement à ces apparences, le «shath » n’est pas un phénomène marginal dans l’expérience mystique en terre d’Islam ; que bien au contraire, il renvoie à ce qui en fait l’essentiel. Bien entendu, je ne suis pas le premier à poser cette question, de grands savants et penseurs l’ont fait depuis près d’un siècle. Louis Massignon, dans son Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane (1922 pp.119-120), posait la question de la fonction du langage durant les moments d’extase : qui parle lors des fulgurations insaisissables dont un Soufi rend compte en s’exclamant « anâ al-Haqq » ? Plus tard, Henry Corbin (1981) étendit le champ de la réflexion, montrant combien le paradoxe du langage mystique concernait en fait celui de toute forme de religion : « L’expression de l’inexprimable, c’est cela le paradoxe par excellence », écrivait-il dans ce texte décisif (p.14). En 1985, Carl Ernst publiait une monographie utile sur la question. Enfin, un riche article de Paul Ballanfat (BEO XLIX, 1997) discernait une évolution historique depuis le soufisme primitif, jusqu’à la synthèse d’Ibn ‘Arabî tendant à marginaliser le shath. Cette petite liste n’est pas exhaustive bien sûr, il faudrait y inclure bien d’autres noms de chercheurs ayant contribué à éclaircir le débat- comme celui du regretté Paul Nwyia (Exégèse coranique et langage mystique, Beyrouth 1970). Ces travaux nous autorisent à aller de l’avant en posant à nouveau des point fondamentaux, comme par exemple celui de la définition du shath.

Comment, fondamentalement, tracer le contour de ce phénomène ?

Le shath est souvent lié à un état d’extase (traduisons ainsi le terme arabe wajd) ainsi que l’exemple de Shiblî qui va suivre nous le montrera. Mais ce n’est pas systématiquement le cas, et ce n’est pas ce qui le définit au plus près. Plusieurs shatahât correspondent notamment à des réponses visiblement jaillies au cours d’une discussion, d’une instruction. « Qu’est-ce que le paradis ? - Un jeu pour les enfants », déclara Abû Yazîd, manifestement en état de lucidité. Toshihiko Izutsu rapprochait certains de ces paradoxes de la pratique du koân dans le bouddhisme zen, y voyant un maniement délibéré du paradoxe ou de la provocation dans un but de pédagogie spirituelle. Lorsque à l’appel du muezzin « Dieu est Très-Grand » Abû Yazîd répondit « Moi, je suis plus grand ! », il n’était peut-être pas aussi noyé dans l’ivresse mystique que les commentateurs le disent, et peut-être voulait-il éveiller ses proches au mystère de l’Homme Parfait. La question peut à tout le moins être posée.

Le shath n’est pas non plus nécessairement ‘théopathique’ (pour reprendre le terme de Massignon), bien que les formulation les plus célèbres, celles qui ont le plus choqué l’opinion, l’aient été. Lorsqu’Abû Yazîd déclare : « Je me suis enfoncé dans un océan sur la rive duquel les prophètes se sont arrêtés », ce n’est nullement Dieu qui parle par sa bouche ; de même lorsqu’il affirme qu’au début de sa quête, il avait un miroir, et qu’à la fin, il était lui-même devenu miroir.

Enfin, le shath n’est pas forcément scandaleux ou provocateur, contrairement à la tendance de certains théologiens et chercheurs contemporains mettant ce caractère en avant. Certains se situent dans une logique de l’ascèse, portée à l’octave supérieure. A la question : « Qui est Abû Yazîd ? » ce dernier répondit : « Si seulement je voyais Abû Yazîd ! ». Il déclara aussi : « J’ai commis quatre erreurs : j’ai cru que je L’invoquais, que je L’aimais, que je Le connaissais, que je Le recherchais, alors que c’était Lui Qui avait invoqué le premier, aimé le premier, connu le premier et recherché le premier ». De façon plus simple encore, cette parole de Junayd : « Ce n’est que lorsque le serviteur se perd lui-même qu’il se trouve ». Rien de répréhensible, on le constate, à ces paroles. Toutes sont dotées par contre d’un caractère paradoxal, comme l’avait relevé Henry Corbin (1981 pp.14-16). Et cela pour la raison principale, notait-il, que le shath reflète l’équivocité de l’être pour toute conscience religieuse, à son triple niveau :

1) Equivoque de la structure du monde, qui est connaissable et inconnaissable à la fois. Ainsi, note par exemple Rûzbehân, il distribue bienfaits et souffrances sans qu’il soit possible, extérieurement, d’y discerner de la cohérence ; d’où le paradoxe d’Iblîs désobéissant et serviteur fidèle tout à la fois, très présent dans l’œuvre rûzbehânienne. Le shath est paradoxal, parce que l’univers entier se présente ainsi aux yeux du croyant.

2) Equivocité du langage religieux d’autre part, qui cherche à exprimer des réalités inexprimables.

Que signifie par exemple le vocable « Allâh » lorsque l’on prononce ces syllabes ? Quelle science peut-on en tirer ?

Ne désigne-t-il pas plutôt l’ignorance des hommes ?

En ce sens, le shath n’est pas plus dénué de sens que la plus ordinaire des prières.

3) Equivocité de la conscience enfin. Comme la psychanalyse, mais dans une optique bien sûre très différente, le soufisme insiste sur le fait que le plus souvent, nos pensées nous échappent. Il y a quelque chose qui en nous-mêmes désire et pense ; notre conscience est en ce sens multiple. Le shath permet d’esquiver l’illusion de croire que notre parole ‘lucide’ traduit réellement le vrai de notre conscience.

C’est au regard de cette triple équivoque que Rûzbehân peut considérer que le premier et plus important discours de shath est le Coran lui-même (cf la présence des versets ambigus, et plus généralement son rapport au ta’wîl), puis le hadîth . Mais, pour s’en tenir à la littérature soufie proprement dite, tâchons d’éclaircir un tant soit peu les modalités d’apparition du shath. Car celles-ci sont très variables. Certains Soufis, comme Junayd, s’efforcent de limiter le domaine du shath autant que faire se peut. D’autres, comme Hallâj, le brandissent comme un étendard. J’ai ici choisi de présenter un exemple de cette même époque de la coupée des 9° / 10° siècles, Abû Bakr al-Shiblî. Ce dernier est moins connu que ses deux illustres contemporains, mais il me paraît assez représentatif d’un courant et d’une ‘ambiance spirituelle’ de cette grande période d’épanouissement de la mystique acceptant et surtout comprenant assez naturellement l’enjeu du paradoxe. Shiblî représente au fond le type spirituel du ravi (majdhûb). Extatique et imprévisible - bien qu’étant parfaitement à même d’exposer des données doctrinales et ayant assuré un enseignement suivi durant des années – Shiblî exprime le jaillissement même d’une expérience mystique qui ne se cherche pas de justification rationnelle ou théologique. Il fut un maître écouté et respecté par beaucoup ; certains autres le considérèrent comme un fou. Et c’est cela même qui orientera notre attention. Car Shiblî ne se contenta pas de proférer des paradoxes : sa vie entière se présente comme un long et multiforme shath.

Nous possédons peu de renseignements concernant la biographie de Shiblî. Sa famille était originaire de l’Iran oriental, de Shibla dans la région d’Ushrûshana en Transoxiane. Né vers 247 / 861 et décédé en 334 / 945, il fut le contemporain et l’ami de longue date de Hallâj. Il vécut en effet sa jeunesse à Baghdad, car son père était haut fonctionnaire dans l’appareil d’état abbasside ; il fut notamment le chambellan du régent Muwaffaq. Le fait est à souligner, car la majorité des Soufis de cette époque étaient d’origine plutôt modeste – issus notamment des milieux d’artisans et de commerçants urbains . Son entrée dans la vie soufie correspond à une véritable conversion. Elle fut tardive – il avait à ce moment-là une quarantaine d’années – et radicale, car il abandonna sa carrière de fonctionnaire pour entrer dans le cercle de disciples de Khayr al-Nassâj. Elle correspond certainement à une recherche personnelle ardente. Il racontait lui-même qu’il avait étudié le fiqh pendant trente ans « jusqu’à ce que l’aurore se lève. Je me rendis alors auprès de tous ceux auprès de qui j’avais pris des notes et demandai : je veux le savoir sur Dieu (fiqh Allâh), mais aucun ne me répondit » . Il distribua tous ses biens aux pauvres – à la fin de sa vie, il ne laissa strictement rien à ses propres héritiers – pour entreprendre le grand pèlerinage vers cette ultime connaissance. Toutes nos sources convergent pour attester la rigueur de l’ascèse d’un homme qui se mettait du sel sur les yeux pour ne pas dormir lors de ses dévotions nocturnes et professait le plus total mépris envers les attraits de la vie mondaine.

Shiblî devint vite un maître soufi connu à Baghdad, et entouré d’un certain nombre de disciples. Les autres grands mystiques de l’époque le fréquentaient et l’estimaient. Hallâj par exemple se rendait à son majlis. Son tempérament était toutefois celui d’un hypersensible, d’un extatique comme il en avait existé avant lui (Abû Yazîd Bastâmî), à son époque (Nûrî) et bien après lui, jusqu’à Jalâl al-dîn Rûmî par exemple. C’était donc un mystique ‘ivre’, dont l’ébriété atteignait parfois des paroxysmes, au point qu’il fut à plusieurs reprises interné à l’hôpital (mâristân). Il nous intéresse en tant que témoin d’une mystique « exprimant l’inexprimable » - pour reprendre l’expression de Corbin – témoin spontané et pathétique s’il en fut. Nous allons étudier chez lui le triple paradoxe du langage équivoque, de la pensée extatique et de l’action d’ivresse apparaissant dès lors que ces trois facultés sont habitées par une expérience mystique profonde.

Question du langage tout d’abord. Face au questionnement posé à la conscience musulmane par la diffusion des shatahât, Rûzbehân a souligné que le mystique, lorsqu’il parle du lieu de son expérience, profère un discours ambigu, amphibologique, renvoyant à la fois à la charge sémantique ordinaire des mots et à un vécu inexprimable directement, lié à la conscience de l’illimité et du pré-éternel. En ce sens, rappelions-nous plus haut, le Coran et le hadîth constituent les prototypes même du shath puisqu’ils sont destinés aux hommes ordinaires tout en contenant des sens ésotériques en nombre indéfini. Les paroles extatiques des Soufis ne sont certes pas assimilables à une révélation ; mais elles relèvent également de cette double dimension du langage, à la fois terrestre et ‘éternisé’. L’attitude de Shiblî nous intéresse ici tout particulièrement. Toutes les notices se rapportant à lui dans les divers répertoires prosopographiques insistent sur sa sensibilité à l’égard du langage, sa manière de capter dans les mots les dimensions métaphysiques qu’ils véhiculent. Ecoutant incidemment un vers, il pouvait soudainement ‘entendre’ un sens supérieur et entrer comme en transes . Alors qu’il se mettait à pousser des cris en écoutant un qawwâl, les assistants lui demandèrent pourquoi il entrait ainsi en extase (mâ la-ka tatawâjad) en public. Il leur répondit par un vers :

« J’ai deux ivresses, les commensaux n’en ont qu’une * C’est une chose qui me fut attribué en propre ! »

De telles manifestations se produisaient a fortiori durant les séances de dhikr ou de samâ`. Comme on lui reprochait un jour les cris bruyants qu’il poussait durant le samâ`, il répondit encore par un vers :

« S’ils entendaient ses paroles (= de Dieu) comme je les ai entendues, ils s’écrouleraient prosternés ! »

Mais ces récits ne doivent pas suggérer une image de Shiblî comme un simple excité trop extraverti. Car il avait une conception cohérente du langage et de ce qu’implique son utilisation dans le domaine de la mystique. Il mettait en garde ses disciples contre un danger radical : confondre le nom avec ce qu’il désigne, et supposer naïvement que notre façon de penser et dire les choses (mantiq) correspond adéquatement au Réel. Le langage peut être utile pour cheminer dans le vrai ; mais il n’est au fond qu’un truchement commode, du moins tant qu’il n’est pas investi de la Présence qu’il appelle : « Celui qui dit le nom doit être assuré de la réalité de ce qu’il nomme. Les créatures s’égarent dans la science (al-‘ilm), la science s’égare dans le nom (al-ism) et le nom s’égare dans l’Essence (al-dhât) » . Le nom constitue comme un pont menant vers le Réel : malheur à celui qui, croyant comprendre, fixe sa certitude sur ce pont.

Le danger est particulièrement présent dès lors que l’on manie des paroles aussi axiales que celles du tawhîd soufi. A quelqu’un qui lui demandait de parler sur ce terme amphibologique entre tous, Shiblî répondit :

« Malheur à toi ! Celui qui répond explicitement (bi-al-‘ibâra) sur l’Unité est un athée (mulhid). Celui qui le désigne par un signe (ashâra ilay-hi) est un adorateur d’idoles. Celui qui discourt à son sujet est un insouciant, et celui qui se tait à son endroit est un ignorant. Celui qui s’imagine être arrivé n’a rien obtenu. Celui qui se croit proche en est éloigné et celui qui cherche l’extase (tawâjada) a perdu (la présence divine). A chaque fois que vous le caractérisez par vos imaginations ou Le saisissez par vos intellects de la façon la plus accomplie dont vous êtes capables, cela vous échappe et vous revient adventice et créé, semblable à vous ! » .

Nous nous trouvons ici au cœur de la question du langage – qui concerne non seulement les mystiques mais aussi, notons-le en passant, les linguistes, philosophes, psychanalystes actuels. L’homme qui a prononcé ces phrases n’était certes pas un agité ou un fou. Il est allé au-delà de la pensée des linguistes ou des philosophes : pour lui, la parole manque son but tant que le sujet du discours n’y associe pas son objet. Si le croyant dit « Dieu » ou « au nom de Dieu (bismillâh) » sans que l’objet de son discours ne soit pas aussi de quelque manière son sujet – car c’est Dieu qui accorde la grâce de la foi – il pose un concept-idole. Shiblî exposait cette idée de façon percutante en disant : « La parole transmise (sur Dieu) est une science ; toute science est négation ; la négation est athéisme » . Ou encore, dans un style qui rappelle Hallâj : « Contempler (Dieu) est mécréance, penser (à Lui) est associationnisme, faire allusion (à Lui) est méchante ruse (makr) » . Ces incapacités du langage amenèrent Shiblî à distinguer plusieurs niveaux de discours : « Il existe trois langues : celle de la science, celle de la Réalité (haqîqa), et celle du vrai (Haqq). La langue de la science est celle qui nous parvient par des intermédiaires ; celle de la Réalité est envoyée par Dieu dans l’intime des cœurs sans intermédiaires ; celles du Vrai, nul n’a accès à elle (laysa la-hu tarîq) » . Ces affirmations correspondent tout à fait à ce qui est dit de l’enseignement même de Shiblî. Ainsi, un maître soufi rapporta : « J’ai connu Shiblî pendant vingt ans, et je n’ai pas entendu un seul mot de sa part concernant l’Unification (al-tawhîd). Ses propos concernaient exclusivement les états et les stations mystiques » . La remarque est d’ailleurs vérifiée par l’étude globale des propos des propos de Shiblî qui nous sont parvenus, et qui concernent rarement l’évocation des stades supérieurs de l’union mystique. Le tawhîd en effet ne se dit pas, car il suppose que Dieu S’unifie dans la personne du mystique, ne laissant plus de place à une parole d’un sujet sur un objet, ni d’un locuteur à son vis-à-vis. Shiblî a bel et bien assuré un enseignement, une instruction auprès des novices. De la nature de cet enseignement, nous ne possédons que quelques bribes. Mais il nous prévient lui-même de la nature équivoque des propos qu’il tenait : « Si quelqu’un comprenait ce que je disais, je ceindrais des zunnâr-s ! » . On peut supposer qu’il tenait des propos à double sens qu’il explicitait ensuite à ses proches disciples. L’exemple le plus frappant de cette double dimension est bien sûr fourni par sa condamnation des paroles de Hallâj, qui masquait en fait son accord profond (v. infra).

Tout ceci revient à dire que la parole du soufi ne peut être vraie que si elle est ancrée dans une expérience d’Union. D’où l’importance de ce que l’on pourrait appeler la pensée extatique chez Shiblî. Celle-ci comporte plusieurs paliers. Shiblî, tout d’abord, percevait Dieu et son infinité partout. Lorsqu’on lui demandait comment rechercher Dieu, il s’emportait : comment peut-on rechercher Celui dont la Présence est plus éclatante que celle de toutes les créatures réunies ? Dieu ne Se cache nullement à ses créatures, ce sont elles qui sont voilées à son égard, par amour pour ce bas monde . Ceci vaut non seulement pour les phénomènes terrestres, mais également pour les perceptions d’ordre strictement spirituelles. « Dieu a ordonné à la terre de m’engloutir si, depuis un mois ou deux, il restait en moi de quoi mentionner les anges Gabriel et Michel ! » . Shiblî préconise un décentrement complet de la pensée humaine : « Celui qui se détache (de ses pensées …) s’unit à Dieu, et celui qui est uni est séparé » . Ou encore : « Rien ne rend plus étranger que de penser à Dieu » . Tout ce que le Soufi authentique perçoit équivaut donc à un acte de présence ou à un message venant de Dieu ; d’où un état permanent de prière et de vigilance. « Pour les gnostiques, être distrait d’un seul clin d’œil de Dieu, c’est du polythéisme », disait-il . Toute son attitude de vie est comme résumée dans cette brève formule : « En-dehors de Dieu, je n’ai rien vu ! » .

Mais cette omniprésence ne se limite pas à ce qui existe autour de l’homme : Dieu est bien ce qu’il y a de plus intime dans le cœur du Soufi, qui découvre en lui-même une infinité encore plus saisissante de sens. Ainsi que l’a dit Shiblî dans un shath célèbre : « O vous ! Je vais vers ce qui n’a pas d’au-delà, et je vois toujours de l’au-delà ! Je vais à droite et à gauche vers ce qui n’a pas d’au-delà, et je ne vois qu’au-delà ; puis je reviens, et je vois tout cela tenir sur le poil de mon auriculaire ! » . Cette attitude, jointe à cette méfiance à l’égard du discours humain, conduisit Shiblî à une extrême condensation de sa pensée : au point que la récitation même de la shahâda lui était pénible.

Comment prononcer en effet le lâ avant Allâh ? N’en eût-il tenu qu’à lui seul, il aurait simplement répété « Allâh » sans plus. Cette concentration d’une pensée qu’aucune parole n’arrive plus à porter est d’ailleurs attestée par un bref dialogue qu’il aurait eu avec Junayd.

« Que professes-tu (aysh taqûl) ? lui demanda celui-ci. « Je dis ‘Dieu’ ! » répliqua Shiblî. « Vas, que Dieu te protège ! » reprit Junayd . La réponse de Junayd a, selon Sarrâj, valeur de mise en garde. Etre obnubilé par la pensée de Dieu ne correspond pas à un état d’union mystique réalisé. Ce que confirme d’ailleurs Shiblî dans un shath d’une pathétique humilité : « Si je dis ceci, c’est Dieu, et si je dis cela, c’est Dieu. Et je souhaiterais simplement recevoir un atome de Lui ! » . Cet atome, il semble d’ailleurs l’avoir reçu, comme en témoignent certaines paroles décisives. Ainsi, à quelqu’un qui lui demandait quelle était la réalité de l’invocation (haqîqat al-dhikr), il répondit : « C’est d’oublier le dhikr » - c’est à dire, commente Sarrâj, d’oublier que tu es en train d’invoquer Dieu, et d’oublier tout ce qui est hormis Lui. Pensée humaine et intention divine fusionnent ici en une conscience unique ; celle que nous désignons ici comme ‘pensée extatique’.

Les actions d’ivresse attribuées à Shiblî sont une illustration frappante de cette divine folie. Nous avons déjà signalé plus haut plusieurs anecdotes relatant des moments d’extase de Shiblî. Un autre récit connu raconte comment il pénétra un jour chez Junayd alors que sa femme était présente, la tête dévoilée. Junayd fit signe à cette dernière de ne pas se couvrir : la personne terrestre de Junayd n’était en effet pas présente en l’instant . Une autre fois, on reprocha à Shiblî d’avoir déchiré ses vêtements à l’état de wajd. Il répondit par deux vers :

« C’est mon cœur que je voulais déchirer, mais mon vêtement l’a protégé ;

Le déchirement aurait été plus juste, si mon cœur avait été à la place du vêtement ! »

Plusieurs maîtres soufis ne se privèrent pas de critiquer ces manifestations publiques d’états d’extase . Cette agitation, ces tremblements et ces cris étaient pour eux des réactions que ne pouvaient guère manifester que des débutants sur la voie. De plus, ils pouvaient aussi choquer inutilement des croyants simples. Le débat sur l’ivresse mystique est vaste et complexe, et il n’est pas de notre propos de nous y attarder. Mentionnons ici simplement un fait significatif : Shiblî resta toujours un maître respecté, il ne connut pas l’opposition au sein même du soufisme que rencontra Hallâj par exemple. Junayd résuma les réticences mêlées de respect à son endroit en déclarant : « Shiblî est ivre ; s’il s’éveillait de son ivresse, il deviendrait un imâm dont un grand nombre pourrait tirer profit » . Et c’est ce même Junayd qui aurait déclaré un jour : « Toute communauté a sa couronne ; celle de notre communauté, c’est Shiblî ! » .

Dès lors apparaît le rôle essentiel de l’ivresse : il manifeste en effet les premiers moments de l’état extatique, il permet au mystique de vivre la présence de Dieu sans l’obstruction des mots et des pensées parasites, et sans toutefois devenir complètement et définitivement dément. Il surgit comme une étape de libération. « Combien les hommes ont besoin de l’ivresse (…) qui les dispense de la contemplation d’eux-mêmes, de leurs propres actes et états (spirituels) ! » déclara-t-il un jour. Et il ajouta un vers :

« Vous me croyez vivant alors que je suis mort * une partie de moi pleure l’exil pour l’autre partie ! »

Seule l’expérience du wajd peut nettoyer l’esprit du mystique de toutes les pensées et illusions qui le polluent. On peut dire et répéter que l’extase n’est pas le but final de la démarche mystique, et que la maturité du Soufi requiert la sobriété et la maîtrise de soi : une telle maturité n’est accessible qu’à celui qui s’est livré sans réserve à l’amour divin. La situation d’un esprit qui cherche Dieu sans être passé par cet état d’extase est donc bien pauvre pour Shiblî. C’est sans doute le sens à donner à une célèbre parole d’humilité qui lui est attribuée : « Si je compare ma bassesse à celle des Juifs et des Chrétiens, ma bassesse serait encore plus vile que la leur » . Le non-musulman qui n’a pas accès au message prophétique, au modèle et à la guidance est en effet bien plus excusable que le Musulman pour qui la voie vers Dieu est toute tracée, mais qui reste immobile. Cette attitude spirituelle fondamentale de Shiblî est résumée au mieux par un entretien qu’il aurait eu avec le vizir ‘Alî ibn ‘Isâ. Celui-ci lui demanda : « Tu as affirmé toi-même que tout saint (siddîq) qui ne produit pas de miracle est un imposteur. Quel est ton miracle à toi ? » - « Mon miracle, répondit Shiblî, c’est que mon état quand je suis lucide et mon état quand je suis ivre sont tous deux conformes à la volonté divine » . Dans cette perspective shiblienne, on devine que les définitions usuelles de la folie n’ont plus guère de sens. Car c’est bien Dieu qui confère l’ordre, le sens et la justice ; le Soufi erratique est donc bel et bien un sage, alors que le mondain calculateur est le dernier des insensés. C’est dans cette optique que nous allons considérer les cas les plus connus de ‘crises’ shibliennes et leurs rapports avec cette sagesse transcendante.

Le plus étonnant pour notre conscience moderne, c’est que Shiblî manifesta un comportement qui pour nous relèverait de la démence. Ses actions étaient sans doute porteuses d’un sens symbolique, comme les fumigations d’encens qu’il fit sous la queue d’un âne. Toujours est-il que certaines initiatives lui valurent une notoriété très particulière : ainsi celle de brûler des beaux vêtements qu’il avait portés. Le vizir ‘Alî ibn ‘Isâ l’aurait interrogé sur la raison de cette action de gaspillage insensé pour un Musulman et même pour un Soufi. Mais Shiblî tira argument de l’exemple du roi Salomon mutilant ses chevaux dont la passion – selon certains exégètes d'un verset coranique – lui aurait fait négliger une prière . De même, ayant distribué en aumônes la totalité d’une transaction immobilière sans rien laisser pour ses propres héritiers, il se justifia en excipant de l’exemple d’Abû Bakr abandonnant tous ses biens pour suivre le Prophète . Ces exemples montrent que Shiblî assumait et savait rendre compte de la portée de ses actes jugés extravagants. Il considérait qu’il ne faisait que suivre des grands modèles, et sans doute aussi que sa propre ‘folie’ correspondait à un type spirituel. Il dit ainsi à son principal disciple, Husrî : « Tu es un fou comme moi, il existe entre toi et moi une affinité prééternelle ! » . On peut supposer que certaines de ses actions ivres visaient à un but ‘pédagogique’ ; ainsi lorsqu’il jeta à l’eau un Soufi qui poussait inopinément des cris dans son majlis, en disant : « S’il est sincère, il sortira comme Moïse et s’il est menteur, il coulera comme Pharaon ! » .

Son comportement devait cependant être suffisamment excentrique – et surtout dangereux physiquement ou moralement – pour qu’on l’enfermât à plusieurs reprises dans le mâristân des fous. Certaines de ses actions confirment à vrai dire cette folie, comme l’accueil qu’il fit à des amis venus le visiter à l’hôpital psychiatrique. « Qui êtes-vous ? » demanda l’interné. « Des gens qui t’aiment » répondirent-ils. Il se mit alors à jeter des tuiles sur eux et, comme ils s’enfuyaient, il criait : « Menteurs, vous prétendez m’aimer, et vous n’avez pas de patience quand je vous frappe ! » . Mais simultanément, son attitude continuait à véhiculer une réelle sagesse. Shiblî lui-même était conscient de son état et s’en plaignait avec humilité devant ses visiteurs : « Des gens sains viennent voir un malade. Quel profit trouvez-vous en moi ? On m’a fait rentrer tant et tant de fois à l’hôpital, on m’y a fait boire tant et tant de médicaments, et cela n’a fait qu’augmenter ma folie ! » - mais sans doute visait-il autre chose que la maladie psychique. L’équivoque demeure, comme dans la réplique qu’il fit à des gens du souk qui le traitaient de fou : « Pour vous je suis fou et pour moi vous êtes sains ; puisse Dieu augmenter ma folie et augmenter votre santé ! ». Pour Hujwirî qui relève l’anecdote (p.196), cette réplique a valeur d’invective. – Shiblî ne comprenant pas qu’on puisse ne pas distinguer la folie de l’amour, cet enthousiasme nécessairement irrépressible qu’induit la proximité divine. Sans doute sommes-nous ici au centre de la psychologie de Shiblî, de ce qui la rend à la fois si attachante et si inquiétante. Quelqu’un lui demanda un jour :

« Pourquoi te vois-je toujours inquiet (qaliq) ?

N’est-il pas avec toi, et toi avec Lui ? »

Il répondit : « Si j’étais avec Lui, je Le manquerais. Mais je suis effacé en Lui !» . En d’autres termes : cette agitation n’est pas la mienne, elle manifeste un flux, une énergie imprévisible qui dépend d’une Réalité transcendante. Shiblî enseignait que ce bas monde comme l’au-delà était un rêve, et que le réveil était en Dieu ; sa folie venant sans doute qu’il ne partageait pas les mêmes rêves que ses contemporains.

Il y aurait beaucoup à dire sur la spiritualité de Shiblî, car les paroles rapportées de lui sont fréquemment très denses, et sincères dans leur ton. Ce n’est pas le lieu de nous étendre à ce propos. Mais tant qu’à tracer son profil spirituel, on ne peut à tout le moins éviter de le comparer avec son contemporain Hallâj. Ils étaient amis, nous l’avons souligné, et une tradition rapporte que c’est dans la halqa de Shiblî que fut proféré le fameux « anâ al-Haqq – je suis Dieu » . Au moment du procès, sommé de se prononcer sur le caractère hérétique de certains propos hallâjiens, Shiblî répondit prudemment : « Si quelqu’un parle ainsi, il faut le lui interdire ». Par cette formule, il ne se prononçait pas sur le fond de la doctrine en cause, et suggérait qu’il fallait tout simplement s’abstenir de la divulguer . Amené de force devant le gibet de Hallâj au moment de l’exécution, il aurait échangé avec lui des paroles sibyllines qui restèrent les ultima verba recueillies du condamné . Shiblî critiqua les propos de Hallâj devant des novices peu avancés dans la voie soufie, mais confia plus tard à son disciple Mansûr ibn ‘Abd Allâh : « Hallâj et moi n’avions qu’une seule et même doctrine. Mais il l’a publiée tandis que je la cachais. Ma folie m’a sauvé, tandis que sa lucidité l’a perdu ! » . En effet, la révélation intérieure donnée au Soufi peut paraître une énormité aux yeux du croyant ordinaire. Le Soufi a alors le choix entre plusieurs attitudes. Il peut opter pour une réserve discrète et l’alignement doctrinal clair sur l’orthodoxie – ce fut le choix de Junayd . Il peut également divulguer son vécu et tâcher de convaincre les autres croyants, comme le fit Hallâj. Shiblî, lui, adopta souvent un troisième comportement, celui de la folie innocente – innocente à l’égard de la Loi, certes, mais également par sincérité à l’égard de Dieu.

Car, nous dit-il, quel croyant peut rencontrer Dieu en vérité sans perdre son propre esprit ? A un disciple qui, lors d’un majlis, lui demandait l’interprétation du verset coranique (L /V.37 ): « Il est en cela une remémoration pour ceux qui ont un cœur », il commenta par un paradoxe ultime : « pour ceux dont Dieu est le cœur !» .

* * *

Comment peut-on à présent - pour conclure notre propos - situer la spiritualité de Shiblî dans la courbe historique du développement de la mystique musulmane ? Pourquoi ce type d’attitude qui fut en son temps reçue, respectée, écoutée, transmise dans les mémoires et dans les livres fut-elle au cours des siècles suivants dépréciée, critiquée, au point de prendre souvent une connotation franchement péjorative ?

Sans doute faut-il y voir la conséquence d’une double évolution des attitudes mystiques en Islam :

1) Une évolution doctrinale s’est esquissée, et a culminé dans la magistrale synthèse d’Ibn ‘Arabî. Comme l’a fait remarquer avec pertinence P.Ballanfat, Ibn ‘Arabî ne s’est pas contenté de tracer les lignes d’une ample cosmologie et d’une hagiologie qui marquèrent définitivement la pensée soufie jusqu’à nos jours : il a également conféré au langage une place nouvelle, sensiblement différente de celle des premiers maîtres soufis. Pour ces derniers, jusques et y compris Rûzbehân, le langage humain utilisé par les mystiques est un outil limité et piégé qu’il faut sans arrêt briser, dépasser par l’expérience pour atteindre l’Ineffable. D’où le rôle de l’expression paradoxale, et du shath en particulier. Dans la pensée akbarienne par contre, le monde est constitué par les Noms, par un langage, et rien n’échappe à cette ‘dimension linguistique’ de tout ce qui est. Le langage devient dès lors le lieu même de l’expérience spirituelle, tracée et balisée par cette universelle cohérence. Bien sûr, ce langage reste paradoxal lui aussi, comme tout langage religieux, ainsi que nous le notions au début de ce texte.

Ibn ‘Arabî a d’ailleurs laissé dans ses œuvres des formulations qui rappellent nettement les «shatahât», comme « Je suis le Coran et les sept redoublées », ou encore ces célèbres vers placés au début des Conquêtes spirituelles de La Mecque :

« Le Seigneur est Réalité et le serviteur est Réalité * si seulement je savais qui est le responsable de ses actes

Si tu dis ‘le serviteur’ tu désignes un mort * si tu dis ‘le Seigneur’ d’où Lui serait imposé la responsabilité ? »

Cependant, chez Ibn ‘Arabî, ces paradoxes s’insèrent dans une doctrine générale de la vérité comprise comme ‘jonction entre les contraires’ (ijtimâ` al-diddayn). Elles sont détachées du jaillissement de l’instant comme du rapport concret maître-disciple qui a fait naître le paradoxe du shath.

2) D’autre part, la sévérité des grands maîtres tardifs – sans parler des théoriciens comme Ghazâlî - à l’encontre des shatahât correspond au développement spectaculaire du soufisme confrérique. L’enseignement spirituel s’adressa dans les tarîqa-s à un public beaucoup plus vaste, se hiérarchisa et, partant, prit une tournure plus conventionnelle. Les effusions du wajd devinrent plus codifiées et canalisées. Cela dit, le shath ne s’est pas complètement éteint avec l’œuvre de Rûzbehân. On le voit traverser l’histoire du soufisme comme une constante chez certaines fortes personnalités (comme Shams de Tabrîz lorsqu’il initia Rûmî), dans les milieux qalandar, ou encore chez les ‘ravis’ (majdhûbûn) et tous ces ‘fous sages’ (‘uqalâ’ al-majânîn) qui, à l’instar de Shiblî, transmirent une sagesse essentielle sous le couvert d’actes et de paroles excentriques.

Bibliographie :

Adab al-mulûk fî bayân haqâ’iq al-tasawwuf, éd. B.Radtke, Beyrouth, Orient-Institut, 1991.

‘ATTAR Farîd al-dîn, Tadhkirat al-awliyâ’, éd. R.A.Nicholson, Londres / Leiden, 1905-07.

BAGHDADI al-Khatîb al-, Ta’rîkh Baghdâd, Le Caire, 1931.

BALLANFAT Paul, « Ivresse de la mort dans le discours mystique et fondements du paradoxe », Bulletin d’Etudes Orientales, XLIX (1997).

CORBIN Henry, v. Rûzbehân.

ERNST Carl, Words of Ecstasy in Sufism, Albany, SUNY Press, 1985.

HUJWIRI ‘Alî, Kashf al-mahjûb, éd. V.Jukovsky, repr. Téhéran, 1993.

IBN AL-MULAQQIN Sirâj al-dîn, Tabaqât al-awliyâ’, éd. N.D.Sharîba, Beyrouth, Dâr al-ma`rifa, 1986.

ISFAHANI Abû Nu`aym al-, Hilyat al-awliyâ’ wa-tabaqât al-asfiyâ’, Beyrouth, Dâr al-kutub al-‘ilmiyya, 1988.

JAMI ‘Abd al-Rahmân, Nafahât al-uns min hadarât al-quds, éd. M.’Abidî, Téhéran, Intishârât-e Ittilâ`ât, 1992.

MASSIGNON Louis, Essai sur les origines du lexique de la mystique musulmane, Paris, 1922, rééd. Le Cerf, 1999.

MASSIGNON Louis, La passion de Hallâj, martyr mystique de l’Islam, Paris, Gallimard, 1975.

MEDDEB Abdelwahab, Les dits de Bistami (shatahât), Paris, Fayard, 1989.

QUSHAYRI Abû al-Qâsim, Risâla, éd. ‘A.H.Mahmûd, Qumm, Intishârât-e Baydâr, 1996.

RUZBEHAN BAQLI SHIRAZI, Commentaires sur les paradoxes des Soufis (Sharh-e shathîyât), texte persan publié avec une introduction en français et un index par Henry Corbin, Téhéran / Paris, Institut Français d’Iranologie / Librairie A.Maisonneuve, 1981.

SAHLAJI, Al-nûr min kalimât Abî Tayfûr, dans ‘A.R.Badawî, Shatahât al-Sûfiyya, Koweit, Wikâlat al-matbû`ât, 1978.

SARRAJ Abû Nasr, Kitâb al-luma`, éd. ‘A.H.Mahmûd et ‘A.B.Surûr, Le Caire, 1960.

SHA`RANI ‘Abd al-Wahhâb, Lawâqih al-anwâr fî tabaqât al-akhyâr (= al-Tabaqât al-kubrâ), Beyrouth, Dâr al-Jîl, 1988.

SULAMI ‘Abd al-Rahmân, Tabaqât al-Sûfiyya, éd. N.D.Sharîba, Le Caire, 1986.

(Paru dans L'Orient des dieux, Département des Sciences des Religions, Université Saint-Joseph, Beyrouth, n°1, 2001)

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

rappeler le sacrifice historique de Hussein Ibn Abu Talib

16/01/2008 17:44

Se rappeler le sacrifice historique de Hussein Ibn Abu Talib

CE jeudi 17 Janvier 2008, neuvième jour de Moharram (premier mois du calendrier musulman 1429), se vivra avec ferveur par ceux qui se rappellent que le prophète de l’islam ,Sayyidina Muhammad(saw)avait une famille et que celle-ci lui a été dévouée jusqu’au bout dans la défense des valeurs universelles prônées par l’islam, comme le respect des droits humains. L’exemple du petit-fils du prophète, Hussein Ibn Abu Talib, en est une illustration des plus marquantes. Nous le rappelons ici pour être confortés dans la dénonciation des injustices quotidiennes de ce monde. Après l’assassinat d’Ali Ibn Abu Talib, successeur du prophète, l’autorité suprême fut usurpée par les Ommeyades qui avaient transformé l’État en une entreprise familiale privée exerçant un pouvoir absolu et négligeant la volonté du peuple, ignorant les limitations dans l’exercice du pouvoir et le sens de la responsabilité que l’islam a toujours prescrits.

Hussein Ibn Ali Ibn Abu Talib, petit-fils du prophète Mohammed par sa fille Fatema et fils d’Ali, connaissait parfaitement la jurisprudence de la religion fondée par son grand-père et qu’il était chargé de perpétuer contre vents et marées. Hussein était également renommé pour sa piété mais aussi pour l’importance qu’il accordait aux préceptes de l’islam, notamment en matière sociale et politique, tels qu’ils lui ont été enseignés par son grand-père et par son père Ali qui était une référence exceptionnelle en la matière.

En raison des qualités de Hussein, de son niveau élevé d’expertise en islam et parce que la règle des Ommeyades s’était transformée en violation des principes fondamentaux de l’islam (prostitutions, orgies, abus d’alcool, absence de justice, discrimination et favoritisme, monopolisation des pouvoirs, appropriation indue des biens publics...), de nombreux musulmans mécontents sont venus se joindre à Hussein, l’invitant à les mener à la révolte contre l’Ommeyade Yazid Ibn Ma’awiyah. Il faut savoir que Ma’awiyah avait en son temps tenté de renverser le père de Hussein, Ali, et qu’il n’y était parvenu qu’après l’avoir fait assassiné. Il a ensuite transmis son pouvoir à Yazid à la fin du 7ème siècle.

Yazid était un être impitoyable et traitait durement ceux qui s’opposaient à lui, particulièrement ceux de la famille d’Ali, et donc les descendants du prophète. C’était d’ailleurs le seul moyen de s’approprier un pouvoir qui ne pouvait lui revenir, n’en ayant ni la capacité ni la légitimité. Et Hussein était le symbole de tous les obstacles qui gênaient les Ommeyades s’ils voulaient perpétuer leur dictature. Hussein est devenu une menace pour ces derniers lorsque le peuple de l’Irak lui a écrit pour l’implorer de venir, lui promettant de se rassembler en masse autour de lui afin de chasser les Ommeyades de leur pays. L’Irak était aussi le territoire de son père, Ali, et les Irakiens y étaient persécutés par le gouverneur Yazid. Pour faire honneur à la parole donnée à son grand-père, conduit par sa croyance que l’islam et la tyrannie ne peuvent coexister, Hussein, dans un élan de générosité peu commun, leva le drapeau de la réforme, quitta Médine pour Kufa (Irak), accompagné d’environ 150 personnes très proches. Il a réussi, à travers son sacrifice et celui de 72 compagnons, le tour de force de révéler à la face du monde qu’on peut perdre sa vie mais préserver sa dignité et conquérir une victoire sublime dont le souvenir ne se tarira jamais dans le cœur des peuples et servira d’exemple universel.

En effet, face à une armée de 4.000 soldats bien nourris, bien armés et fortement payés, quelle chance pouvaient avoir 72 personnes affamées et assoiffées depuis des jours, seulement animées de l’innocence et de la foi en la justice ?

Les troupes de Yazid ont cerné Hussein et ses compagnons en un lieu appelé Karbala, leur bloquant l’accès à l’eau de l’Euphrate. Malgré l’absence de l’appui promis des Irakiens, ceux-là mêmes qui l’avaient appelé à leur secours, Hussein, dans un grand élan de générosité, décida de combattre jusqu’à la dernière goutte de sang contre la tyrannie. Ses compagnons, qui ont également refusé de se rendre, ont vaillamment combattu jusqu’au bout, y compris les enfants et les femmes. Ils ont été brutalement massacrés et mutilés. Quelques survivants furent expédiés à Damas. La plupart des musulmans observent cette tragédie comme une bataille symbolique de la vérité et de la justice, valeurs fondamentales de l’islam.

En effet, l’Islam engage les musulmans à se conformer au respect des droits fondamentaux en matière de participation politique et à s’impliquer dans la gestion du gouvernement selon la volonté du peuple, pour le bien-être de l’ensemble de la société.

wa salam

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Qu'est-ce que le jeûne en Islam ?

16/01/2008 16:45

«»Qu'est-ce que le jeûne en Islam ?

Définition du jeûne

Jeûner (en arabe) signifie: "s'abstenir", "se retenir de..."

Appliqué à la religion, jeûner a pris le sens de renoncer, par piété, au boire, au manger, aux relations sexuelles et à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil.

Origine du jeûne:

Le jeûne a été prescrit pour la communauté musulmane comme il l'a été aux peuples précédents.

Dieu dit dans le Coran :

"Croyants ! Le jeûne vous est prescrit,

comme il l'avait été aux confessions antérieures.

Ainsi atteindriez-vous à la piété."

Ce fut un lundi du mois de Chaabane de la 2ème année de l'hégire (624 ap. J.C.) qu'il fut institué.

Mérites et profits du jeûne:

Son mérite a été reconnu par les hadiths du Prophète Mohammed  (sur lui la bénédiction et la paix) qui dit (sur lui la bénédiction et la paix) qui dit

- Le jeûne préserve de l'enfer, tel un bouclier au combat (Recueil d'Ahmed)

- Celui qui jeûne un jour pour l'amour de Dieu, sera éloigné du feu, de la distance parcourue en 70 années. (Recueils de Boukhari et Mouslim)

- L'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt son jeûne (le soir). (Recueil d'Ibnou Maja)

- Une des portes de Paradis est appelée « Porte de Rayane » - La Porte des Rafraîchissements.

Seuls ceux qui jeûnent la franchissent.

Il sera dit: "Où sont ceux qui jeûnaient ?"

Ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira.

Elle sera refermée à jamais. (Recueils d'AbouSonni et AbouNaim)

Avantages spirituels:

Le jeûne exerce l'homme à l'endurance, fortifie sa volonté, lui enseigne l'autodiscipline et lui en facilite l'application ; il crée en lui la crainte de Dieu et la nourrit, et surtout la piété qui est le fondement du jeûne. Dieu ne dit-il pas :

«Ainsi, atteindrez-vous à la piété ? (Coran, 2 - La Vache - 183)

Avantages sociaux:

Quand aux profits sociaux, le jeûne habitue la communauté à l'organisation et à l'union, à l'amour de la justice et à l'égalité. Il suscite en elle la pitié et la charité, la préserve de la méchanceté et de la corruption.

Avantages physiques :

Du point de vue de la santé, le jeûne assainit les intestins, régénère l'estomac, débarasse le corps des produits résiduels et soulage de l'embonpoint.

Le Prophète  a dit: a dit:

«Jeûnez, vous acquérrez la santé» (Recueil d'Ibnou Sunny)

Quels jours peut-on jeûner ?

Les jours où l'on peut jeûner:

Le jeûne est tantôt louable, tantôt blâmable, et tantôt interdit. Il est louable dans les cas suivants :

1 - Le jeûne du jour d'Arafate (9ème jour de Doul-hija) : pour ceux qui ne sont pas en pélerinage.

Le Prophète Mohammed  a dit : a dit :

«Une absolution de deux années, une année antérieure et une année ultérieure est accordée à celui qui jeûne le jour d'Arafate, et une absolution d'une année passée à celui qui jeûne le jour d'Achoura» (le dixième jour de Moharram).

2 - Le jeûne du jour d'Achoura :

Le Prophète  dit dit

«Dieu remet les péchés d'une année passée à quiconque jeûne le jour d'Achoura.» (Recueil de Mouslim)

Le Prophète  jeûna ce jour-là et recommanda de le jeûner en disant : jeûna ce jour-là et recommanda de le jeûner en disant :

Si je suis encore vivant l'année prochaine, et si Dieu le veut, je jeûnerai aussi le 9ème de Moharram.

3 - Le jeûne des six jours du mois de Chawal :

Le Prophète  dit dit

Qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de six jours du mois de Chawal est comme celui qui a jeûné toute l'année. (Recueil de Moslim)

Une bonne action est rétribuée au décuple.

4 - Le jeûne de la première quinzaine de Chaabane :

Aïcha (raa)a dit : "Je n'ai pas vu le prophète  jeûner un autre mois que celui de Ramadan et je ne l'ai pas vu jeûner plus de jours qu'au mois de Chaabane." jeûner un autre mois que celui de Ramadan et je ne l'ai pas vu jeûner plus de jours qu'au mois de Chaabane."

5 - Le Jeûne de la première décade de Dhol-hidja :

Le Prophète  a dit : a dit :

«Il n'y a pas de jours où les bonnes oeuvres sur plus agréées de Dieu autant que les 10 premiers jours de Dhol-hidja.

Même la guerre sainte ?» lui dit-on.

Même la guerre sainte, répondit le Prophète (sur lui la prière et la paix),

sauf dans le cas d'un combattant qui part avec toute sa fortune pour la guerre sainte et qui n'en revient pas. (Recueil de Boukhari)

6 - Le jeûne du mois de Moharram :

interrogé sur le meilleur Mois de jeûne, après Ramadan, le prophète  répondit : répondit :

C'est Moharram ! (Recueil de Mouslim)

7 - Le jeûne des jours de pleine lune : C'est-à-dire le 13ème, 14ème et 15ème jour du mois lunaire.

Abou Dhar dit:

Le Prophète  nous a recommandé de jeûner les trois jours de pleine lune de chaque mois. Ces trois jours de jeûne équivalent au jeûne de l'éternité. (Recueil de Nassa'i) nous a recommandé de jeûner les trois jours de pleine lune de chaque mois. Ces trois jours de jeûne équivalent au jeûne de l'éternité. (Recueil de Nassa'i)

8 - Le jeûne de chaque lundi et jeudi :

On rapporte que le prophète  jeûnait constamment ces deux jours. jeûnait constamment ces deux jours.

Interrogé à ce sujet, il répondit :

Les "oeuvres " sont soumises à Dieu tous les lundis et jeudis.

Le Seigneur pardonne tout Musulman (ou croyant) à l'exception de deux personnes en discorde. Il dit "Ajournez ces deux-là" (Recueil d'Ahmed)

9 - Jeûner un jour sur deux :

Le Prophète  a dit : a dit :

Le jeûne le Plus agréé de Dieu est celui de David.

La Prière la Plus agréée de Dieu est celle de David.

Il dormait la moitié de la nuit, veillait le 1/3 puis il se recouchait le 1/6.

Il jeûnait un jour et rompait son jeûne le jour suivant. (Recueils de Boukhari et Mouslim)

10 - Le jeûne pour le célibataire qui n'a pas les moyens de se marier :

Le Prophète  a dit : a dit :

Quiconque est capable de se marier, qu'il se marie,

C'est le meilleur moyen d'empêcher les regards et les organes sexuels de commettre des actes immondes.

Celui qui est incapable de se marier., qu'il jeûne

Cela émousse son ardeur. (Recueil de Boukhari)

Les jours où le jeûne est interdit:

Voici les jours où l'Islam n'autorise pas le jêune :

1 - Le premier jour des deux Aïds (Fitr et Idh'ha) :

Omar (Dieu soit satisfait de lui) a dit :

Le Prophète Mohammed  a interdit le jeûne de ces deux jours : le jour de l'Aïd-el-Fitr et celui où vous mangez la viande de vos sacrifices. (Recueil de Mouslim) a interdit le jeûne de ces deux jours : le jour de l'Aïd-el-Fitr et celui où vous mangez la viande de vos sacrifices. (Recueil de Mouslim)

2 - Les trois jours de " Tach'rik " : C'est-à-dire les trois jours qui suivent le premier jour de l'Aïd Idh'ha à Mina.

Le Prophète  fit annoncer par un crieur public à Mina fit annoncer par un crieur public à Mina

"Ne jeûnez pas ces jours, ils sont des jours de boire, de manger et de plaisir conjugual."

Dans une autre version, il est dit encore « .. et d'adoration. »

3 - En période de menstrues et de lochies :

Les doctes sont unanimes sur la nullité du jeûne de la femme en cet état.

Le Prophète  a dit a dit

N'est-ce pas que la femme, en état de menstrues, ne doit ni prier ni jeûner ? (Recueil de Boukhari)

4 - Le malade qui craint pour sa santé ne doit pas jeûner :

Dieu(swt) dit :

Ne vous suicidez pas, Dieu est plein de compassion pour vous. (Coran, 4 - Les Femmes - 29)

Le jeûne du mois de Ramadan

L'obligation du jeûne du mois de Ramadan

Le Coran et la Sounna ont instauré l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. L'unanimité de la communauté musulmane l'a confirmée.

-« En ce mois de jeûne, Ramadan, fût révélé le Coran,

lumière éclairant la voie aux hommes et témoignage éclatant de Vérité et de Salut.

Quiconque d'entre vous, verra poindre le croissant, jeûne tout le mois». (Coran, 2 - La Vache - 185)

Le Prophète Mohammed (sur lui la bénédiction et la paix) a dit

«Les fondements de l'islam sont au nombre de cinq :

- L'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah ! et que Mohamed est Son Prophète.

L'accomplissement de la prière, de la Zakat, du Pèlerinage et du jeûne du mois de Ramadan.» (Recueil de Boukhari et Mouslim)

Les anses de l'Islam sont de trois sortes. Quiconque néglige l'un d'eux est un hérétique manifeste et mérite la mort. Ce sont :

- L'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah,

- l'accomplissement de la prière rituelle et

- le jeûne du mois de Ramadan . (Abou Ya'la)

Le mois de Ramadan a des mérites exceptionnels, confirmés par les hadiths, et dépassant les autres mois.

Le Prophète Mohammed  a dit : a dit :

- Les cinq prières rituelles,

la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant,

le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au Ramadan prochain,

tous ont un effet absolutoire si on évite la graves péchés. (Recueil de Mouslim)

- Qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en comptant sur la récompense divine,

ses péchés lui seront pardonnés. (Recueils de Boukhari et Mouslim)

- J'ai vu en songe un homme de ma communauté, haletant de soif.

Toutes les fois qu'il se présente pour boire à un bassin, il en est chassé.

Son jeûne de Ramadan est venu étancher sa soif. (Recueil de Tabarany)

- La première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn rebel est enchaîné.

Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre.

Toutes les portes du Paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme.

On appelle « Ô toi qui veux du bien, accours ! Ô toi qui veux faire du mal, cesse ! »

Cet appel est renouvelé chaque soir, et chaque soir Dieu sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. (Recueil de Tirmidy)

Mérite des bonnes oeuvres pendant le mois de Ramadan :

Vu le mérite de Ramadan, toute bonne oeuvre accomplie en cette période acquiert une valeur exceptionnelle, telle que

1 - La charité :

Le Prophète  a dit a dit

- La meilleure charité est celle accomplie pendant Ramadan. (Recueil de Tirmidy)

- Qui donne à quelqu'un de quoi rompre le jeûne,

bénéficie d'une récompense égale à celle de celui qui jeûne sans la diminuer. (Recueils d'Ahmed et Tirmidy)

- Qui donne à manger ou à boire à quelqu'un qui jeûne, d'un bien licitement acquis, les anges ne cessent de prier pour lui durant Ramadan. L'archange Gabriel prie pour lui la nuit du Destin.

Le Prophète  était le plus généreux des humains et plus encore en Ramadan, quand Gabriel venait le voir (Recueil de Boukhari) était le plus généreux des humains et plus encore en Ramadan, quand Gabriel venait le voir (Recueil de Boukhari)

2 - La prière de nuit de Ramadan :

Le Prophète  a dit : a dit :

- A qui se lève pour prier pendant les nuits de Ramadan,

avec foi et en comptant sur la récompense divine,

Dieu pardonne ses fautes passées. (Recueils de Boukhari et Mouslim)

Le Prophète  veillait les nuits de Ramadan. A la dernière décade, il réveillait toute sa famille, ceux qui étaient capable de prier, grands et petits. (Recueil de Moslim) veillait les nuits de Ramadan. A la dernière décade, il réveillait toute sa famille, ceux qui étaient capable de prier, grands et petits. (Recueil de Moslim)

3 - La lecture du Coran :

Le Prophète  redoublait la récitation du Coran, pendant le mois de Ramadan. Gabriel descendait réciter avec lui. (Recueil de Boukhari) redoublait la récitation du Coran, pendant le mois de Ramadan. Gabriel descendait réciter avec lui. (Recueil de Boukhari)

Pendant les prières de Ramadan, le Prophète  prolongeait plus que d'habitude su récitations. Hodhéfa fit la prière avec lui une nuit. prolongeait plus que d'habitude su récitations. Hodhéfa fit la prière avec lui une nuit.

Le Prophète (sur lui la bénédiction et la paix) lut les sourates : "La Vache", "La Famille d'Omran" et "Les. Femmes". Il s'arrêtait à chaque verset comportant une menace pour demander protection. Il fit ainsi deux rak'a et voici que Bilal vint lui annoncer la prière de l'aube. (Recueil d'Ahmed et Nassa'i)

Le Prophète  a dit a dit

- Le jeûne et la prière de Ramadan intercéderont pour l'homme le Jour de la Résurrection.

Le jeûne dira : Seigneur ! je l'ai empêché de boire et de manger pendant le jour.

Le Coran dira : Seigneur ! je l'ai empêché de dormir la nuit.

Accepte notre intercession pour lui (Recueil d'Ahmed et Nassa'i)

4 - La retraite spirituelle à la mosquée :

Elle consiste à garder la mosquée dans un esprit de dévotion pour plaire à Dieu.

Le Prophète  a fait la retraite la dernière décade de Ramadan et ne cessa de la pratiquer, jusqu'à sa mort. Il a dit a fait la retraite la dernière décade de Ramadan et ne cessa de la pratiquer, jusqu'à sa mort. Il a dit

- La mosquée est le refuge de tout homme pieux.

Dieu a promis à celui qui y fait sa retraite de lui accorder sérénité et miséricorde,

de le faire traverser le « Sirate » - pont jeté sur l'Enfer - pour le faire parvenir à Sa Grâce, au Paradis. (Recueil de Tirmidy)

5 - L'Omra - ou petit pélerinage :

C'est la visite de la Maison Sacrée de Dieu pour y accomplir les tournées rituelles et la marche entre Sala et Marwa.

Le Prophète  a dit : a dit :

Une Omra pendant Ramadan, vaut un grand pélerinage en ma compagnie. (Recueils de Boukhari et Mouslim)

L'Omra est absolutoire durant le temps qui la sépare de l'Omra suivante. (Recueils de Boukhari et Mouslim)

Ramadan s'annonce par l'un des faits suivants :

1 - Quand le nombre de jours du mois de Chaabane, précédant Ramadan atteint 30 jours. Le 31ème est sans contredit le 1er Ramadan.

2 - Quand le croissant est visible la veille du 30 Chaabane, c'est le début de Ramadan et il faut jeûner.

Dieu dit :

Quiconque parmi vous verra poindre le croissant, jeûnera tout le mois (Coran, 2 - La Vache - 185)

Jeûnez et rompez votre jeûne à la vue du croissant. S'il est voilé - par les nuages - complétez Ramadan 30 jours. (Recueil de Moslim)

Il suffit, pour confirmer l'entrée de Ramadan, le témoignage d'un seul homme honnête. Le Prophète (sur lui la bénédiction et la paix) avait accepté l'attestation d'un seul.

Mais pour la rupture du Jeûne, il est exigé le témoignage de deux personnes. Le Prophète (sur lui la prière et la paix) ne s'était pas contenté d'un seul témoin. (Recueils de Tabarany et Darakatni)

Remarque :

Quiconque voit le croissant de Ramadan doit jeûner, même si son témoignage est récusé. Mais s'il l'aperçoit la veille de la rupture du jeûne, et que son témoignage a été refusé, il doit continuer de jeûner quand même.

Le Prophète  a dit : a dit :

On jeûne quand tout le monde jeûne,

on rompt le jeûne quand tout le monde le rompt,

on célèbre la fête du sacrifice le jour où tout le monde la célèbre. (Recueil de Tirmidy)

L'obligation du jeûne incombe à ceux qui jouissent de leurs facultés mentales.

Le Prophète Mohammed  a dit a dit

Sont déchargés de toute responsabilité le fou jusqu'à ce qu'il récupère sa raison,

l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille,

et Le jeune jusqu'à la puberté. (Recueil d'Ahmed et Abou Daoud)

La femme ne doit pas jeûner en période de menstrues ou de lochies.

Le Prophète  a dit : a dit :

N'est-ce pas que la femme en état de menstrues n'accomplit ni prières, ni jeûne ? (Recueil de Boukhari)

Le jeûne en voyage

Il est permis au musulman en voyage, parcourant une distance permettant le raccourcissement de la prière (80 km environ), de rompre le jeûne et de le remettre à plus tard.

Dieu(swt) dit :

Celui d'entre vous, qui se trouve malade ou en voyage, jeûnera plus tard un nombre égal de jours (Coran, 2 - La Vache - 185)

Si le voyageur peut soutenir le jeûne, sans trop de peine, il lui est plus avantageux de jeûner. Si cela le fatigue, il vaut mieux le rompre.

Du vivant du Prophète  , dit Abou Saïd Khodri, quand nous partions en guerre sainte, quelques uns d'entre nous jeûnaient, mais nous ne nous critiquions pas. Celui qui se sentait capable de jeûner trouvait plus avantageux de le faire, celui qui en était incapable estimait plus salutaire de rompre le jeûne. , dit Abou Saïd Khodri, quand nous partions en guerre sainte, quelques uns d'entre nous jeûnaient, mais nous ne nous critiquions pas. Celui qui se sentait capable de jeûner trouvait plus avantageux de le faire, celui qui en était incapable estimait plus salutaire de rompre le jeûne.

En état de maladie:

S'il est possible et sans trop de peine de poursuivre le jeûne, quand on est malade, on jeûne, sinon on le rompt.

Si on espère la guérison, on l'attend pour accomplir le jeûne manqué. Autrement, on fait l'aumône pour chaque jour manqué à raison d'un 1/2 litre de blé (ou l'équivalence en nourriture).

Dieu(swt) dit :

A ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté incombe en expiation, la nourriture d'un pauvre (Coran, 2 - La Vache - 184)

Le vieillard :

Quand on prend de l'âge, ou qu'on n'a plus de force pour jeûner, on donne en contrepartie une aumône d'un 1/2 litre de blé également pour chaque jour de jeûne manqué.

Ben Abbés a dit :